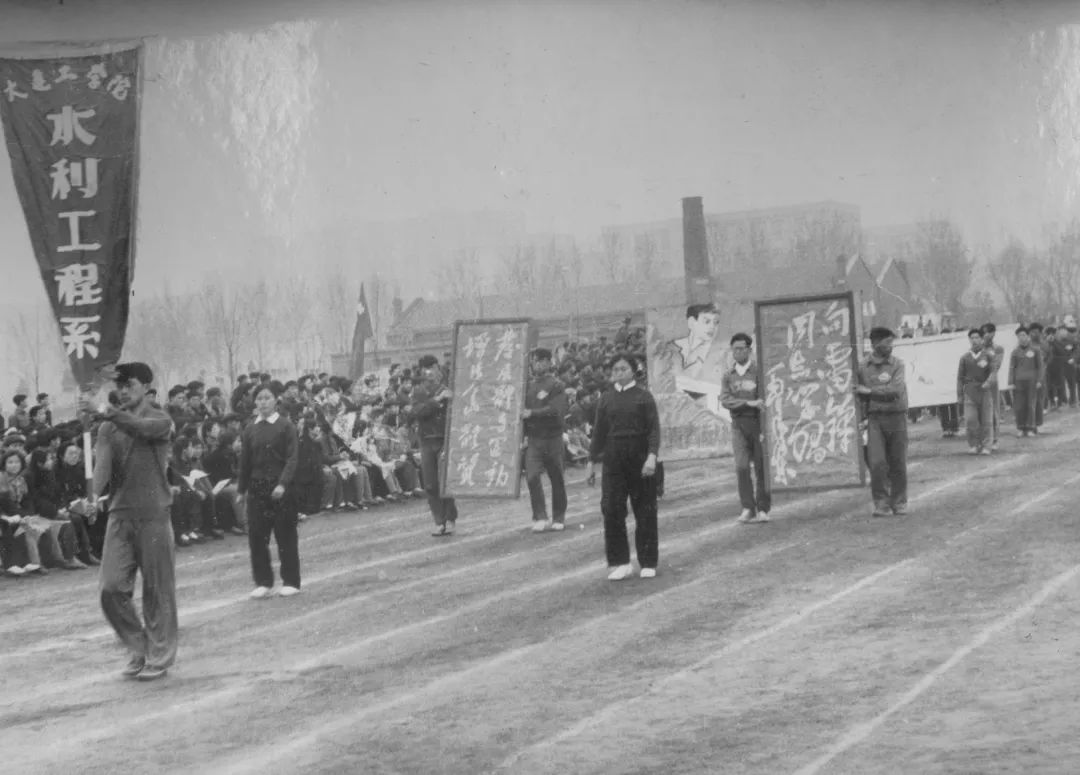

2019年10月16日是我校屈伯川院长诞辰110周年。2019年10月25日,我们又迎来中国奥运第一人、我校刘长春老师诞辰110周年。大工的体育事业,无不凝聚着屈院长和刘老师的点点心血,运动队的故事也珍藏在每一代大工人的记忆中。值此屈院长和刘老师诞辰110周年之际,让我们带着对两位先驱的怀念,一起回望大工运动队的拼搏与荣光。

长春精神 精神长春

一双红色运动鞋,一袭素衣,面带微笑,正在组织我校离退休人员跳健身操的戈仰宗老师风采依旧。虽已年逾八旬,她仍带着热情散播着体育的美好。

在校读书时,响应屈伯川老院长的号召,国之青年强健体魄在所不辞。戈老师对于当年屈老的那句口号记忆犹新:“一年为五年,五年为五十年”。戈老师解释说,大学头一年,在身体素质和学习生活等方面为大学五年(当时我国高校为五年制)做好准备,五年大学学习要为今后能够为祖国健康工作五十年打好基础。

正是得益于屈老对体育的重视,戈老师将体育融进大学生活,养成了长期锻炼的好习惯。戈老师当时的教练正是鼎鼎大名的刘长春老师。“第一次见到刘老师是在体育课上。”戈老师回忆着。常年受教于恩师,戈老师这样理解“刘长春精神”:第一是爱国,第二是拼搏,第三是集体荣誉感。在这种精神的指引下,戈老师曾多次参加省市、国家级体育竞赛,为大工争光。

今年83岁高龄的戈老师,走起路来健步如飞,讲起话来思维敏捷,丝毫无有老态之象。“2010年时,我还是一连上4节课,一点也不觉得累。”戈老师自豪地说到。从1960年留校任教到2010年执教结束,整整五十年,戈老师用实际行动践行大工体育精神。

同舟共济 乘风破浪

上世纪60年代,正值我国三年自然灾害时期,国民温饱成为了最大的民生问题。李同盛、张玉如伉俪回忆起那时的生活,“当时一个学生每月伙食费标准是12元,早晚餐都是1角钱——3两主食,中餐是2角钱——4两主食、一份菜,多半是素菜,主食6成以上是杂粮。”

屈老院长爱生如子,经常深入食堂查看饭菜质量,提出改进意见和方法,粗粮细做,尽量让学生吃饱吃好,健康成长。

为使体能消耗更多的运动员们有足够的能量和营养,在刘长春老师的全力争取下,每位运动员每天增加半斤粮票、3角钱的补助费,即中午每人增加一份带肉的菜。李同盛说:“我们每天能吃上一份肉菜,那是多么令人羡慕啊!”

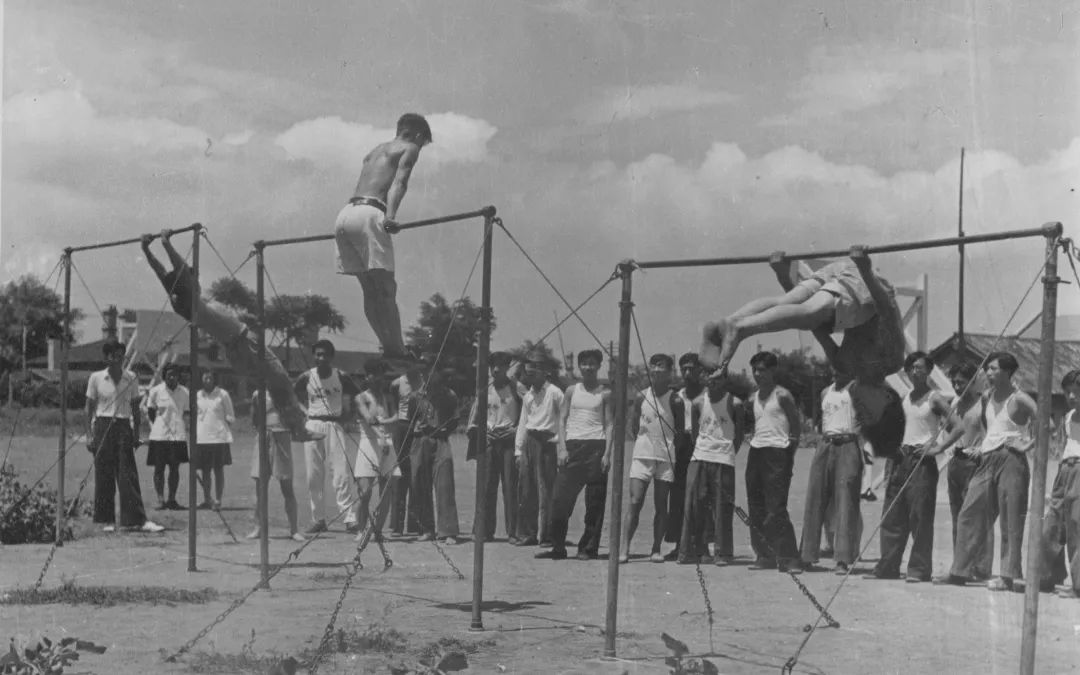

60年代的田径队朝气蓬勃、团结互助。在运动会上,上场的是运动员,不上场的就是服务员、拉拉队员。

张玉如这样描述当年的情景:不参加比赛的队员都会自发地来到赛场,上场前,帮助运动员做好各项准备活动,鼓励他们赛出好成绩。比赛时,为运动员看管好衣、帽、鞋、包,解除他们的后顾之忧。比赛结束后,给运动员送水、递毛巾,安慰成绩不理想的运动员。虽然都是些小事,但感动之情始终温暖着每一位运动员。

运动场上卷着风和沙,流下汗与泪,不论是比赛还是做志愿者,李同盛与张玉如伉俪携手度过运动场上的酸与甜,共同见证我校运动队的艰辛与荣耀。

奋勇向前 玉汝于成

提起运动队的过往,邹胜的讲述风轻云淡,却道出了那时大工体育人的上进与光辉。

除了日常训练,校际交流也是一种重要的学习。1980年假期,清华运动队到大工交流,1981年大工运动队前往清华。为节省经费,当时大工运动队先坐船到天津,再坐火车去北京,路途遥远,日夜兼程。船上还有队员晕船,为了让运动员们更好地休息,老师将仅有的几个二等舱让给学生们。尽管旅途奔波,在那一次的交流赛中,大工田径队的整体成绩还是优于对手,不负大家期望。

1988年,第一届全国大学生运动会在北京举行。我校派出的田径运动员全都在比赛中拿到了不错的名次,为大工体育事业又增添了光彩的一笔,“上台接受颁奖的那一刻我到现在都记得。”邹胜回忆到。

成绩优异的最初,邹胜是因一二九长跑成绩优异而被选拔进运动队的。那时大工还未招收体育特长生,体育训练也不如现在系统。但那段训练岁月对邹胜有着极深的影响,现在锻炼身体的好习惯也是从那时坚持下来的。“中长跑培养了我的意志力,那种锲而不舍的精神对我后来生活的影响也特别大。现在在工作中我也坚信,只要再坚持一下,一定能把困难克服!”

相亲相爱 和衷共济

“女篮队更像一个家。”思绪拉回30年前,李海燕幸福地说到。

“我到现在还记得那一顿酸菜蒸饺和包饺子的那群人。”上世纪80年代末90年代初,我国物质水平尚不发达,对于体能消耗多于一般学生的女篮队员们,能吃上一顿“好的”就显得格外珍贵。

一次比赛后的周日中午,在韩有林教练的邀请下,女篮队员们来到教练家里吃午饭。“就在学校北山一间30多平米的房子里,十几位队员挤着、站着、包着、吃着、笑着、闹着,”一屉屉晶莹剔透热气腾腾的酸菜蒸饺,填饱了每个人的肚子,更温暖了每个人的心,“我再没吃过那么好吃的酸菜蒸饺。”

“真心以待,所有队员和教练组成一个大家庭!”李海燕感叹道。教练在训练和学习生活上给予队员们最大的支持和鼓励,队员之间情同手足,相互帮助,那段拼搏而快乐的日子,那份心牵你我的队友情,一直陪伴着每一位大工女篮人温暖前行。

朝气蓬勃 不负青春

一树玉兰成雪,一树银杏金黄,秋去春来,大工运动队从不曾停下刻苦训练的脚步。

男篮队员张喆就是其中一员。那时他们的教练是王洁群老师,在张喆心里,王老师有点像《灌篮高手》里面湘北队的安西教练,有一点“人狠话不多”的感觉,“我们队员都叫他‘师傅’!”训练后,王老师经常带着队员们下馆子加餐,补充营养,加强体力。

为了形成机械化的动作,提高命中率,也为了加强队友间的默契,队员们需要进行大量的训练。周一到周五,下午三点半到五点半,张喆与队友们坚持每天训练。“训练是非常枯燥和辛苦的。”

千锤成利器,百炼变纯钢,高强度的训练是有回报的。2008年是大工男篮辉煌的一年,他们先后夺得了大连市高校男子篮球比赛的冠军和辽宁省高校男子篮球赛的冠军。

身体上的锻炼与精神上的淬炼很多时候是同时进行的。刘长春体育精神是大工所有体育人心中的信念和追求。

张喆并没有亲身接触过刘长春老师,但当他接触到曾与刘老师共事过的老先生和刘老师的学生时,张喆还是颇有感触,“我们大工的体育人都在传承刘老师的精神。虽然我们无法达到刘老师‘我国奥林匹克第一人’的境界,但他一直引领着我们向着更高的目标去追求,带给我们永远奋斗的力量!”

脚踏实地 继往开来

当再次在体育馆里看到正在训练的女篮,回来参加校庆的贾毅超欣喜又怀念。眼前所见,心中所念。“年轻真好,工作之后还是觉得原来训练和上课的时光是最快乐的。”

其实上学时比赛的压力与学业的压力,让贾毅超总有一种“打着两份工”的感觉。“但回首那段岁月,压力最大的时候,也正是我收获最多的时候。”

寒暑假,学校空荡荡的,运动员们却都还在。一般假期结束后都会有一个比赛,队员们会为了准备比赛而集中训练。训练虽辛苦,但回忆起过往贾毅超还是语带温柔。

“在训练场上,教练们的确很严格,但训练结束后他们都非常和蔼。”良师、益友缺一不可。队友们也都性格开朗,大家吃住在一起,朝夕相处,还会经常斗嘴,有趣的小事好似璀璨繁多的天上星。大家曾一起参加学校之间的交流赛,也一起为重头赛事“中国大学生篮球联赛”奋斗过,那一次,她们一起斩获了东北分赛区的第一名。

大工体育人拼搏上进的精神一直薪火相传。“一个学校会塑造一个人。我们训练的时候,大家都是自己跟自己比,每天比昨天做得更好一点,踏踏实实一步一个脚印去进步,正是大工印刻在我们骨子里的精神。”

如果说大工体育精神是火,那么大工体育人就是举着火炬的勇者,披荆斩棘,心向光明。七十年来,大工体育人知行合一,一直奋斗拼搏;大工运动队心怀梦想,体育精神长春。

内容来源:《校友通讯》秋季刊

文字作者:付钰、田世豪

图片来源:大连理工大学档案馆

编辑排版:孙镜茹

责任编辑:范芸芃 俞洲