-

【创新在大工】能源与动力学院科研团队在水能利用领域取得重要进展

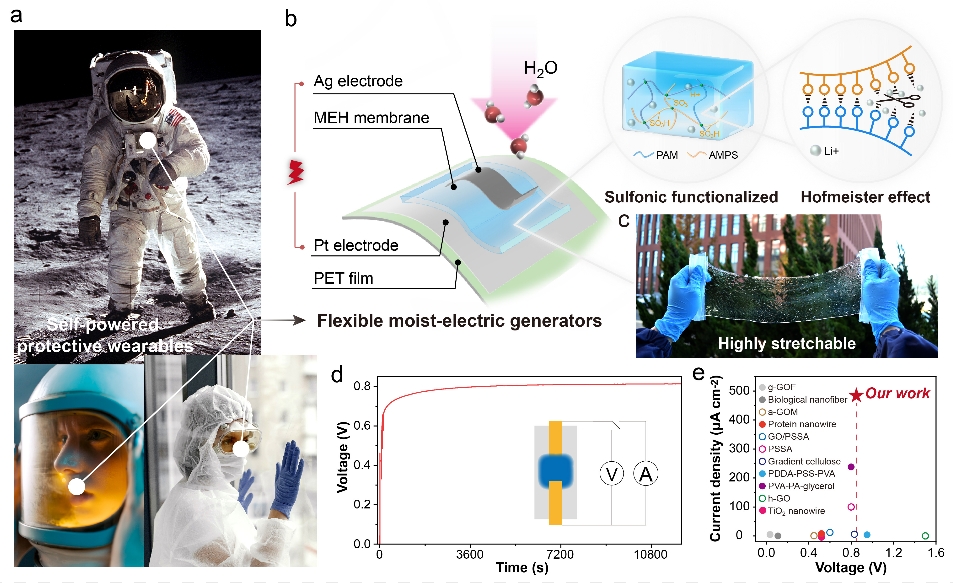

近日,我校能源与动力学院极端条件热物理团队的唐大伟教授、李林副教授在水能利用领域取得重要进展,成果一周内连续发表在国际顶级期刊《先进材料》(AdvancedMaterials,影响因子:32.086),其中一篇入选期刊封面,我校均为唯一完成单位。2月16日,在线发表了题为“Ion-transferengineeringviaJanushydrogelsenablesultra-highperformanceandsalt-resistantsolardesalination”的论文,首次提出了离子选择性传递致内建电场驱动的排盐方法,突破了太阳能界面蒸发海水淡化的性能瓶颈。一周之内,2月22日,又在线发表了题为“High-performance,highlystretchable,flexiblemoist-electricgeneratorsviamolecularengineeringofhydrogels”的论文,入选当期封面,提出了水凝胶分子工程策略,开发了兼具高电流密度与高度可拉伸的湿气发电器,推动了湿气发电技术向防护性可穿戴电子设备的应用。《AdvancedMaterials》是自然指数期刊,是国际最具影响力的顶级期刊之...

2023.04.03 来源:能源与动力学院 -

【创新在大工】计算机学院5项研究成果被人工智能顶级会议/期刊(IEEE TPAMI、SIGGRAPH 2023、CVPR 2023...

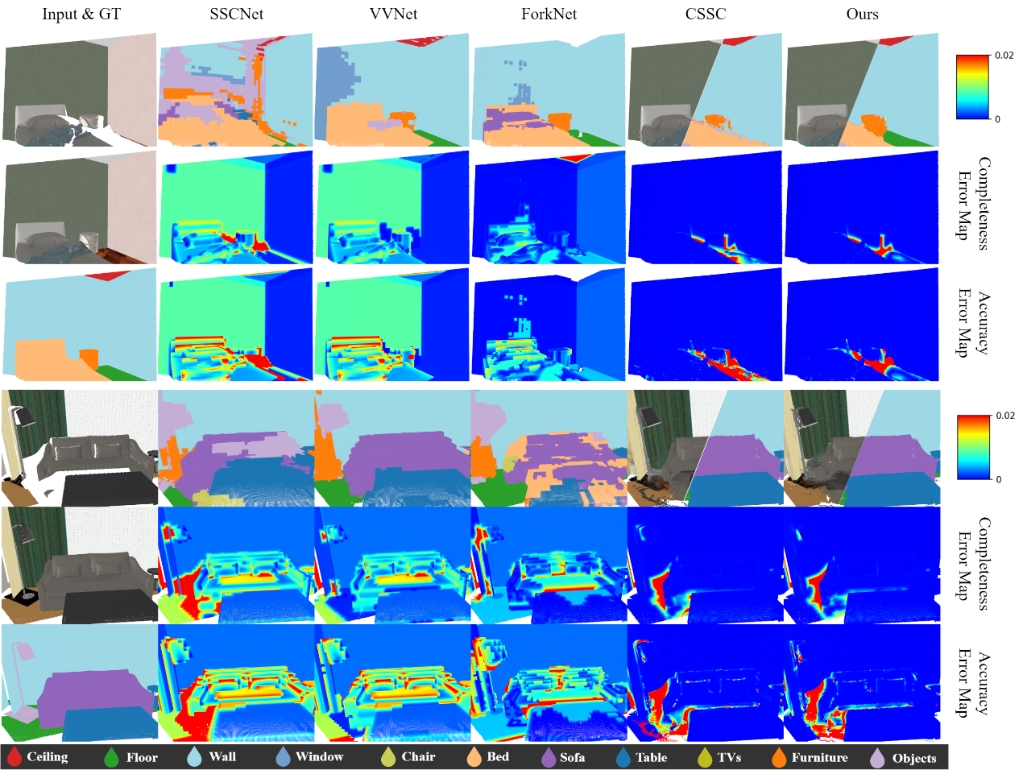

近日,计算机辅助设计国家地方联合工程实验室魏小鹏教授、尹宝才教授、张强教授、杨鑫教授团队的5项研究成果陆续被人工智能顶级会议/期刊(IEEETPAMI、SIGGRAPH2023、CVPR2023、IEEERoboticsandAutomationLetter)录用,其中1项研究成果被计算机视觉顶级期刊IEEETransactionsonPatternAnalysisandMachineIntelligence(TPAMI)录用,1项研究成果被2023年计算机图形学领域顶级会议(SIGGRAPH2023)接收,2项研究成果被2023年计算机视觉与人工智能国际顶级会议(CVPR2023)接收,1项研究成果被机器人知名期刊IEEERoboticsandAutomationLetters(RA-L)录用。IEEETPAMI在中国计算机学会认定的人工智能领域四个A类期刊中排名第一,是计算机视觉及模式识别领域最顶尖的期刊,目前影响因子24.314。根据当前流行的GoogleScholarCitation统计,IEEETPAMI在所有计算机工程、电子工程及人工智能相关期刊榜单上以165分的h5-index排在第1位,主要收录人工智能、模式识别...

2023.03.31 来源:电子信息与电气工程学部 -

【创新在大工】化工学院团队在高效光解水制氢研究上获得重要进展

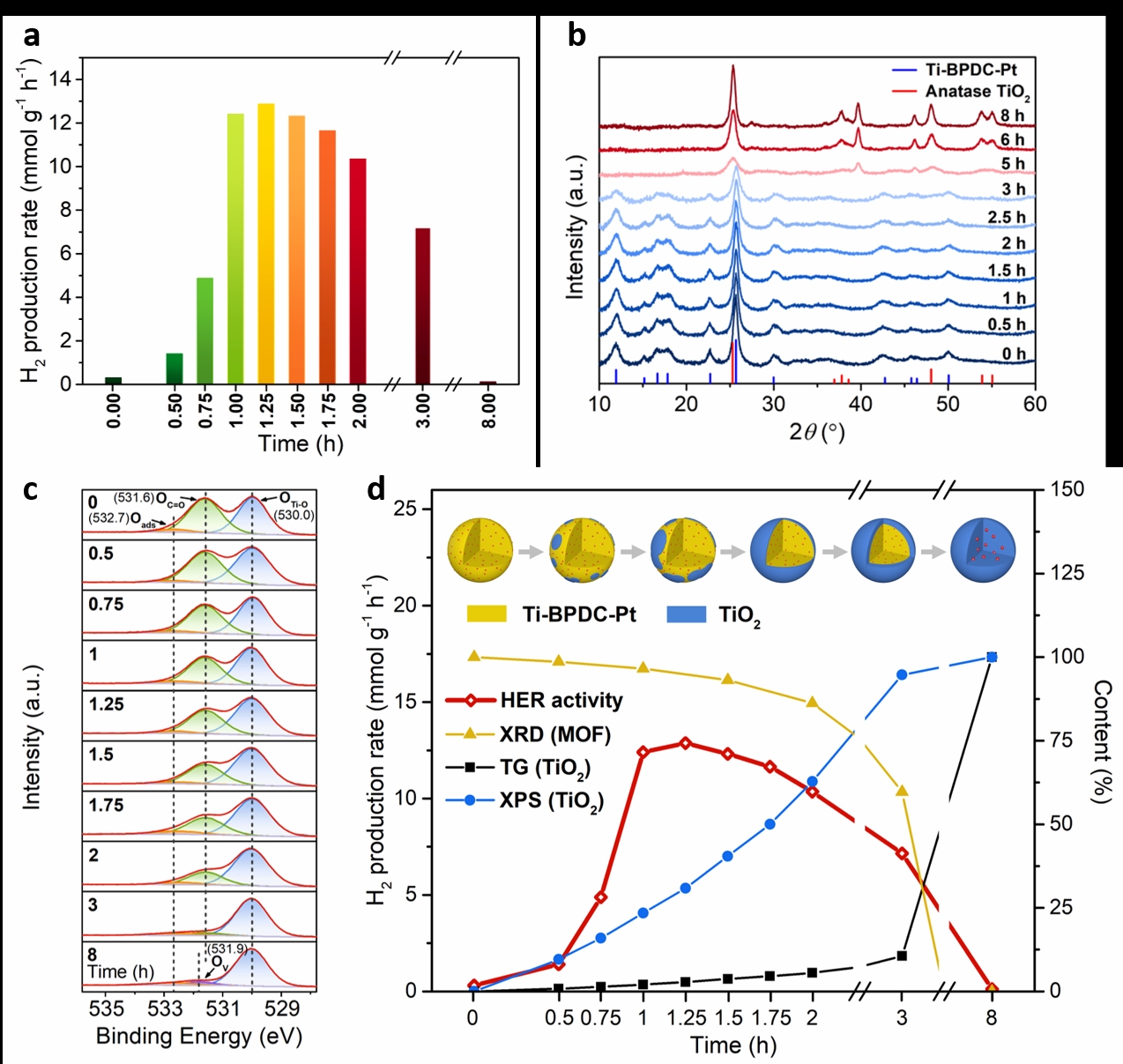

太阳能驱动水分解是生产清洁可再生氢能的潜在长期战略。自从发现TiO2的光催化性能以来,由于其优异的稳定性和无毒性,成为研究最广泛的光催化剂之一。驱动光催化反应需要三个主要步骤,即光激发、电荷分离和迁移以及表面反应。研究人员通过掺杂和构建缺陷将TiO2的光响应扩展到可见光区,通过构建异质结改善光生电荷和空穴的分离,通过加载助催化剂促进表面反应,任一单独的性能优化步骤中都取得了巨大的进展。但由于各组分之间...

2023.03.09 来源:化工学院 -

国际信息与软件学院科研团队在计算机视觉领域顶级会议上取得创新成果

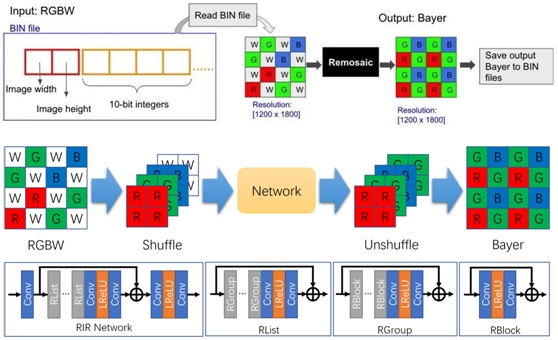

近日,国际信息与软件学院几何计算与智能媒体技术研究团队在计算机视觉领域顶级会议上取得创新成果,相关论文被CVPR2023会议录用,我校参赛队伍在CVPR2023Workshop移动智能摄影与成像竞赛(MIPI)上夺冠。由国际信息与软件学院王祎副教授、樊鑫教授与RuiliWang(新西兰梅西大学)、何祥健(宁波诺丁汉大学)等合作完成的论文“Pixels,Regions,andObjects:MultipleEnhancementforSalientObjectDetection”提出了一种新颖的多重增...

2023.03.06 来源:国际信息与软件学院 -

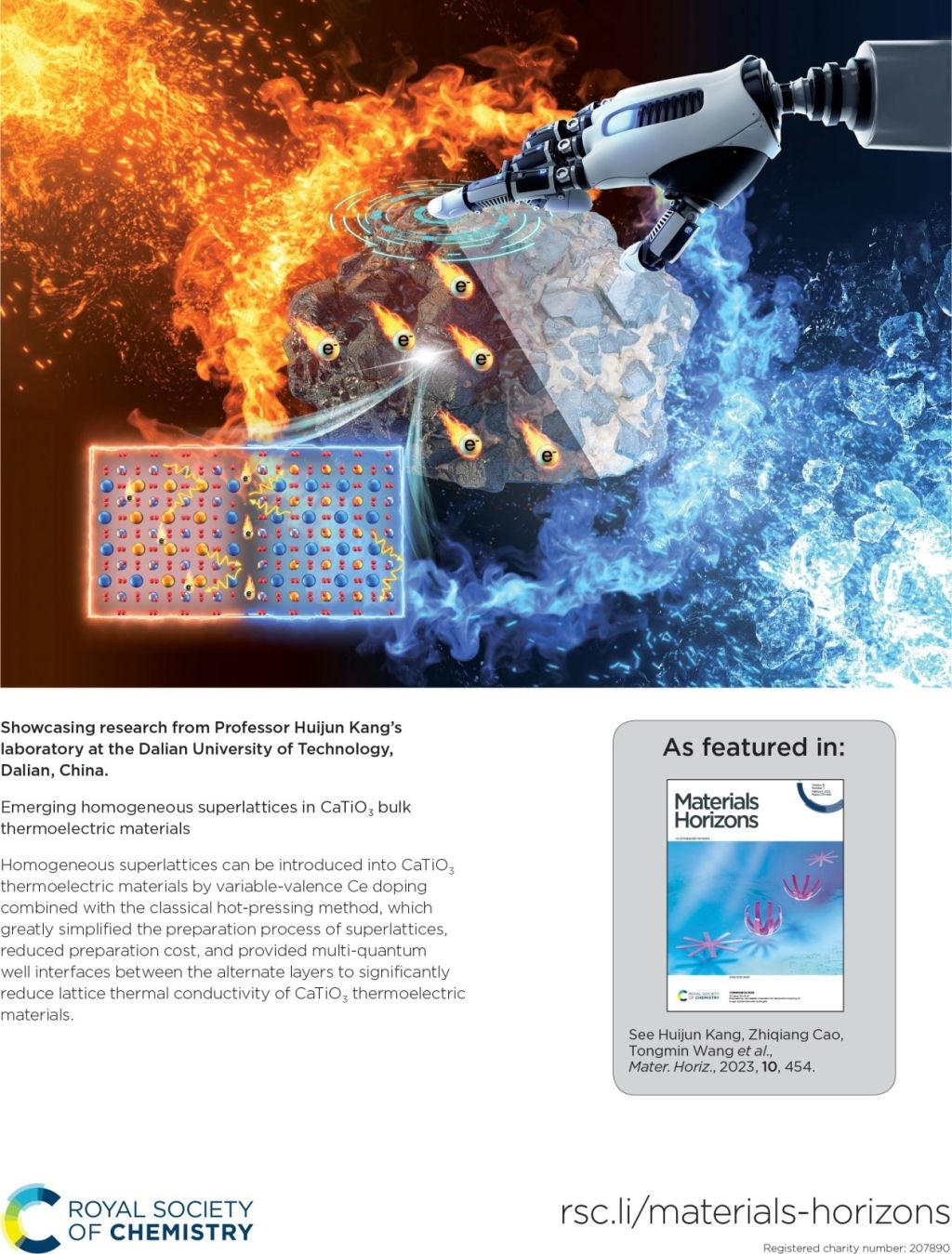

材料学院研究团队在CaTiO3热电材料电热输运领域取得新进展

近日,材料学院王同敏与康慧君教授团队在英国皇家化学学会材料领域高水平学术期刊《MaterialsHorizons》在线发表了“EmergingHomogeneousSuperlatticesinCaTiO3BulkThermoelectricMaterials”研究论文,并评选为“BackCover”封面文章。热电材料根据自身的载流子输运特性能够直接将热能和电能进行相互转化,并且具有无噪声、无移动部件、体积小和长寿命等优点。目前热电材料广泛应用于热电偶测温相关领域,并在深空探测、便携式...

2023.02.14 来源:材料科学与工程学院 -

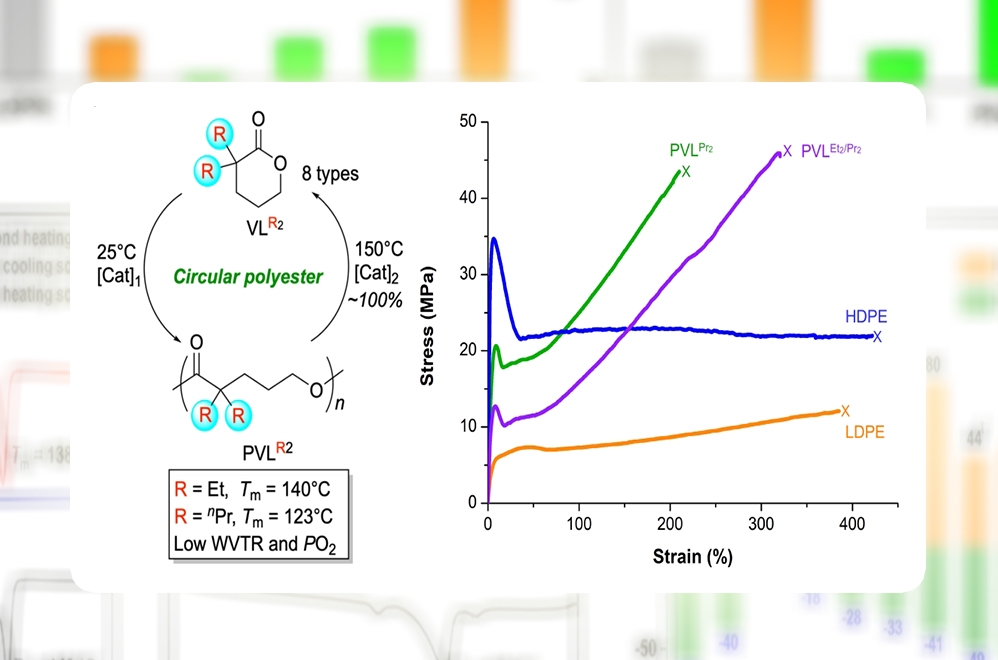

化工学院团队在高性能化学循环聚合物开发领域取得重要进展

11月8日,最新一期出版的《自然·化学》(NatureChemistry)发表了大连理工大学化工学院徐铁齐教授和美国科罗拉多州立大学EugeneY.-X.Chen教授的重要研究成果:基于偕二烷基取代戊内酯的可循环聚酯平台。该研究有望加速高性能可循环聚合物发现进程,推动可循环聚合物在现实世界中的应用,从源头阻止塑料污染。塑料价格低廉、重量轻、具有延展性和耐用性,有着极为广泛的应用。但是,塑料自身的化学惰性使其在环境中长期积累造成...

2022.11.10 来源:化工学院 -

我校新获批教育部工程研究中心

近日,我校“低碳能源与碳封存技术教育部工程研究中心”获批立项,这也是我校获批的第4个教育部工程研究中心。“低碳能源与碳封存技术教育部工程研究中心”由能源与动力学院牵头建设,汇聚化工学院、建工学部等相关方向优势科研力量。中心针对碳中和领域关键卡脖子技术与国家战略需求,瞄准碳中和技术创新前沿及产业变革趋势,围绕低碳能源、节能技术、碳捕集利用封存等方向开展核心技术攻关;聚焦低碳能源开发与化石能源转化利...

2022.09.30 来源:技术研究开发院(科技合作与成果转化中心) -

我校团队在《自然》(Nature)上发布有关农药研究领域重要成果

10月13日,最新一期出版的世界顶级期刊《自然》(Nature)发表了中国农业科学院/大连理工大学生物工程学院杨青教授团队和中国科学院龚勇研究员的重要研究成果:通过解析大豆疫霉菌几丁质合成酶的冷冻电镜结构,首次揭示了几丁质生物合成的完整过程,并阐明了尼克霉素抑制几丁质生物合成的机制。这是我国农药研究领域首篇发表在《自然》的论文。几丁质是由N-乙酰氨基葡萄糖构成的天然生物高分子,是真菌细胞壁、昆虫表皮等结构的...

2022.10.13 来源:生物工程学院

今日点击量:

今日点击量: