-

【创新在大工】生命科学与药学学院研究成果为乳腺癌转移治疗提供潜在防治新靶点和新策略

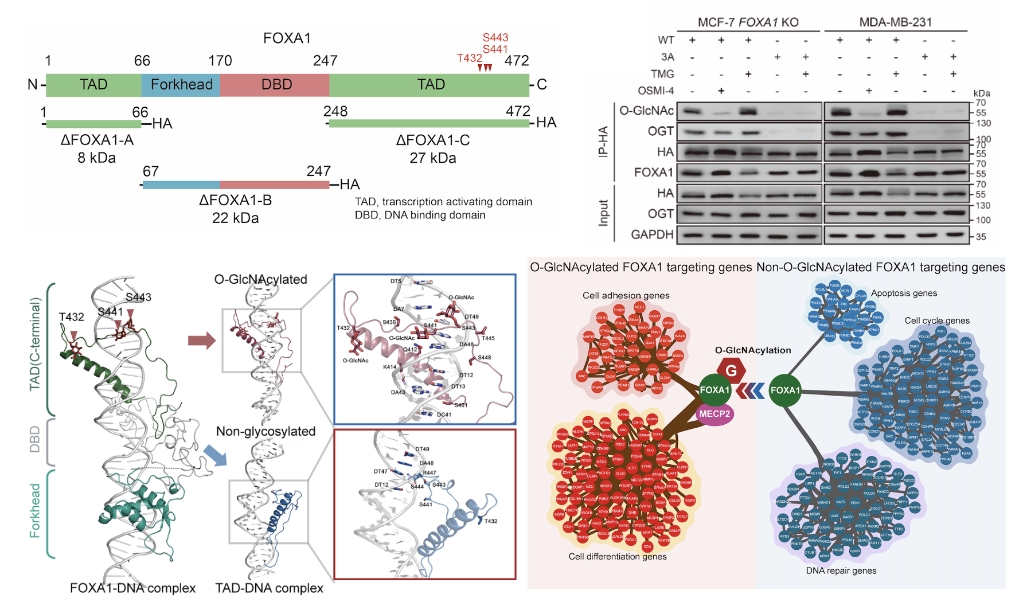

人体内超过50%的蛋白被糖链修饰,广泛分布于各种组织细胞表面和细胞内,参与调控基因转录、信号转导、发育分化、迁移转化、免疫识别等生命过程。近年来,细胞核内染色质复合物被证明普遍存在一种动态、可逆的O连接N乙酰葡糖胺(O-GlcNAc)修饰,在基因表达调控、细胞命运决定等关键生命过程和肿瘤等重大疾病的演进过程中扮演重要角色,被视为一种新的表观遗传密码。染色质O-GlcNAc糖基化的功能和调控机制研究近年来已成为生命科学研究的前沿和热点。近日,我校生命科学与药学学院刘宇博/张嘉宁团队在线发表了题为“FOXA1O-GlcNAcylation-mediatedtranscriptionalswitchgovernsmetastasiscapacityinbreastcancer”研究论文。该研究成果揭示了O-GlcNAc糖基化修饰通过调控转录组重编程因子先驱因子FOXA1的染色质定位,改变细胞粘附相关多种下游基因表达,从而增强乳腺癌的转移等恶性表型的新机制。研究工作将糖生物学与功能基因组学方法相结合,构建了跨维度整...

2023.08.21 来源:生命科学与药学学院 -

【创新在大工】生物工程学院在几丁质脱乙酰基酶研究领域取得重要突破

由病原真菌所导致的植物病害造成农作物严重减产甚至绝产,每年造成全球经济损失高达数千亿美元,并引发粮食危机。一些具有毁灭性危害的作物病害如小麦条锈病、小麦赤霉病、稻瘟病等目前缺少安全有效的防控方法,对这几类植物病害的有效防控是植物保护领域的世界性难题,也是我国农业领域的重大战略需求。病原真菌入侵植物时,其细胞壁中的几丁质会被植物几丁质酶水解成几丁质寡糖,这些寡糖被植物细胞膜受体识别,进而引发植物自身免疫响应,进攻病原真菌。近几年,人们发现病原真菌能分泌几丁质脱乙酰基酶修饰自身细胞壁上的几丁质,从而逃避植物免疫响应,实现侵染。近日,我校生物工程学院生物分子靶标研究室在防治植物真菌病害方面取得重要进展,揭示了植物病原真菌几丁质脱乙酰基酶(CDA)的保守结构特征,并获得了有望控制植物病害的CDA抑制剂,该研究不仅为设计靶向CDA的抗菌剂提供了结构基础,更为作物病害防治开辟了一个新的思路。在这项研究中,作者...

2023.07.06 来源:生物工程学院 -

【创新在大工】化学学院张志超教授课题组揭示线粒体自噬调控的新机制和抗癌新靶标

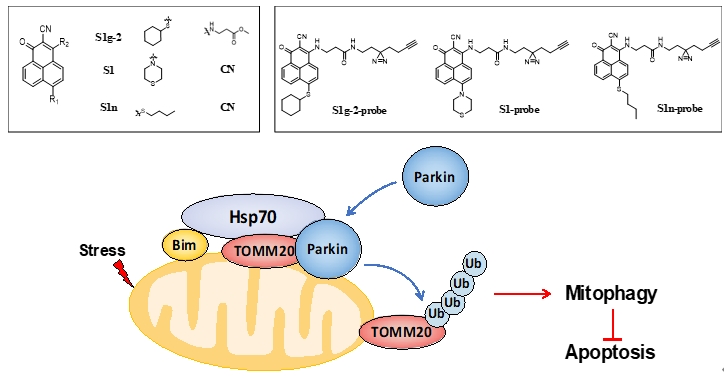

化学学院张志超教授课题组近日在Cellular&MolecularBiologyLetters(中科院生物大类一区)发表成果,利用原创小分子抑制剂作为工具,通过化学蛋白质组学技术、细胞生物学、生物化学等研究方法,揭示由热休克蛋白70(Hsp70)与其辅助伴侣蛋白Bim所介导的线粒体自噬调控新通路,为癌症治疗提供了新靶标,以及依赖这一新机制的新结构抗癌候选药物分子。自噬是一种高度保守的溶酶体降解分解代谢过程,细胞通过自噬从受损的细胞器和蛋白质中回收营养物质来维持细胞内稳态。但是肿瘤细胞也能够通过自噬克服逆境,是肿瘤对抗癌治疗产生耐药性的主要原因。因此,只有选择性干预肿瘤自噬的药物才能克服肿瘤耐药,不影响正常细胞的生理过程。现有的自噬调控分子或者缺乏特异性,导致毒性,或者活性偏低,因此尚未获得FDA批准。相对于基础自噬的非选择性降解过程,肿瘤细胞利用异常激活的线粒体自噬增强细胞对逆境的耐受性,在肿瘤耐药、干性维持、肿瘤复发等过程中...

2023.07.05 来源:张大煜学院 -

【创新在大工】国际信息与软件学院科研团队提出解决无人系统中多源图像融合难题新方案

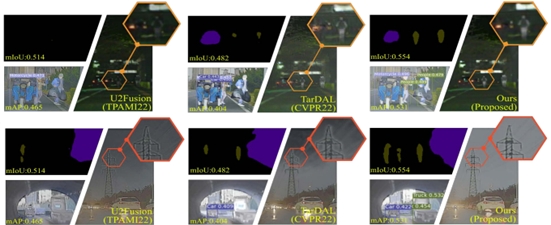

近日,国际信息与软件学院几何计算与智能媒体技术团队以国家重大需求为目标导向,在多源图像融合领域取得2项最新科研成果,从自主无人系统在复杂恶劣场景中面临的实际问题出发,提出解决以多源图像融合为基础的一系列底层图像对齐和高层语义感知的难题的新方法。研究成果分别发表在计算机视觉顶级会议CVPR、人工智能领域顶级会议IJCAI、中科院推荐一区期刊InformationFusion上。复杂恶劣场景中,单模态传感器遭受信息严重丢失的瓶颈的驱动下,多模态成像逐步成为自主驾驶领域的一项主要技术。最受关注的红外与可见光成像,不仅有利于提升恶劣场景下的成像质量,而且极大地促进了下游的视觉语义感知任务。团队的研究贯穿了多模态图像的成像矫正、多模态信息融合以及下游语义感知任务这一整条路径,分别针对成像过程中出现的多模态图像未对齐、多模态图像融合片面关注视觉质量而忽略语义传输以及图像融合与多个下游语义感知任务不能适配联动等问题提出创新方...

2023.06.05 来源:国际信息与软件学院 -

【创新在大工】医学部在治疗阿尔茨海默病上提出新视角

近日,大连理工大学医学部生物医学工程学院刘波教授与中国科学院大连化学物理研究所卿光焱研究员,东北大学高慧玲合作研究,提出了一种治疗阿尔茨海默病的新视角,相关研究成果“SecretedendogenousmacrosomesreduceAβburdenandameliorateAlzheimer'sdisease”在期刊ScienceAdvances《科学•进展》上发表,Doi:10.1126/sciadv.ade0293.阿尔茨海默病(AD)是最常见的神经退行性疾病,是全球最大的公共卫生挑战之一。然而目前由于治疗AD的药物存在对靶点的抑制效果差,无法跨越血脑屏障和容易引起机体免疫反应等特点,使得此疾病的治疗一直陷入僵局,因此迫切需要开发新的疗法来延缓阿尔茨海默病发作或改变阿尔茨海默病的进程。AD的主要病理标志是细胞外β-淀粉样蛋白(Aβ)沉积形成的老年斑和细胞内Tau蛋白过度磷酸化导致的神经元纤维缠结,其中Aβ聚集被认为是引起AD最主要的原因之一。近年来,细胞外囊泡因为有穿越血脑屏障的能力,不引起机体炎症反应等...

2023.06.02 来源:医学部 -

【创新在大工】不止卫星!大工科研成果助力天舟六号、长征七号成功飞天!

2023年5月10日21时22分,天舟六号货运飞船在长征七号运载火箭的搭载下,扶摇而上奔赴空间站,发射任务取得圆满成功。这也是我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的首次飞行任务。“高度370公里,遥测温度正常,遥测电压正常。”5月10日23点31分,搭乘天舟六号飞船进入太空的大连1号—连理卫星通过天舟六号平台向地面站传来了第一组遥测数据,截至目前收到多组遥测数据,大连1号—连理卫星系统运行一切正常。其实,除了卫星升空,本次发射的天舟六号飞船及其搭乘的长征七号运载火箭都有大工的贡献。天舟六号飞船天舟六号货运飞船相较于天舟五号,优化改进了货舱结构布局,有效装载容积扩大了20%,载货能力由原来的6.9吨提升到了7.4吨,装载容积及运力的大幅提升,导致天舟六号面临结构失效风险大、失效部位难预测等问题,这对地面强度试验考核的监测精度、范围及安全性提出了严苛要求,也对基于离散应变片监测的传统电测手段提出了巨大挑战。针对上述挑...

2023.05.11 来源:大连理工大学官方微信 -

【创新在大工】机械工程学院在表面液滴操控研究方面取得重要进展

近日,我校机械工程学院刘亚华教授团队设计了一种液滴超声波镊子(dropletultrasonictweezer,DUT),实现了非接触式多功能液滴捕获与高效操控。基于超声相控阵技术在表面构建能够捕获液滴的双阱声场,通过改变双阱声场的位置实现了液滴可编程精准操控。其出色的操控能力使液滴能够穿过狭窄缝隙、翻越陡坡、逆重力往复运动和定向弹射等。相关成果以“Ultrasonictweezerformultifunctionaldropletmanipulation”为题发表在国际期刊ScienceAdvances上,并被选为当期封面。可控液滴输运在微流控、水收集、生物检测和冷凝换热等领域应用广泛。为了实现更加精确灵活的液滴操控,研究人员引入了磁场、电场和光场等多种外场刺激。尽管上述研究通过表面磁致形变、静电效应和光电效应等方式实现了高效的液滴操控,但在表面和/或液滴未进行预处理的条件下,实现多功能非接触式液滴操控仍是一个挑战。研究人员阐明了液滴能够被DUT稳定捕获和操控的机理:液滴在运动过程...

2023.04.21 来源:机械工程学院 -

【创新在大工】我校化工学院研发的电解水制氢系统填补国内空白

近日,由大连理工大学梁长海教授团队研发设计,联合无锡华光环保能源集团股份有限公司实现产业化的国内首创最大单体电解水制氢设备——3.2MPa,1500-2000Nm³/h碱性电解水制氢系统在江苏无锡隆重发布。中能建氢能源有限公司、中石化广州、上海工程有限公司、成都市新材料产业功能区等相关政府部门、企业合作单位、机构、新闻媒体共同见证了华光环能电解水制氢系统诞生,该成果填补了国内千方级高压力电解槽空白。中国科学院院士、我校化工学院院长彭孝军在发布活动上致辞并祝贺该技术成功实现从实验室到产业化该项目由大连理工大学-无锡华光环保能源集团股份有限公司零碳工程技术研究中心校企合作开展,从实验室小试技术开发,中试概念验证机,中试系统研发、设计、制造、安装与运行,到华光环能实现产业化的国内首创最大单体电解水制氢设备:3.2MPa,1500-2000Nm³/h碱性电解水制氢系统。碱性电解水制氢技术的成功是我校在助力国家“双碳”战略目标,积极推进产...

2023.04.14 来源:化工学院

今日点击量:

今日点击量: