-

【创新在大工】生物工程学院科研团队在生物制造菌株空间工程方面取得重要进展

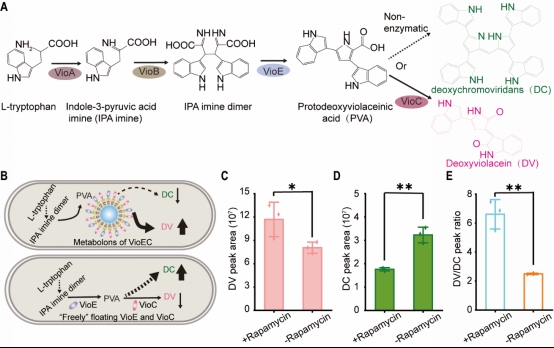

自然细胞进化而来的代谢区室可以根据外界环境信号的变化,进行组装与解离,实现细胞中代谢途径的高速重排,从而满足波动的细胞需求。这些高度动态的代谢体不仅可以加快代谢节点的底物传递,抑制竞争反应,防止有毒中间体的积累,还能提高细胞代谢的灵活性,增强细胞的适应能力。因此,受自然的启发,在细胞中构建人工代谢区室,以实现酶分子的高度组织性,在合成生物学中具有重要意义。但目前多数研究仅止步于构建静态的人工代谢区室,而精确控制代谢区室的组装与解离依然存在挑战。近日,我校生物工程学院薛闯教授团队构建了刺激响应型蛋白质笼结构,在细胞内可控地招募参与级联反应的酶分子,提供了一种动态的人工细胞代谢区室的构建方法。通过将化学信号响应结构域与蛋白笼亚基融合,构建了化学分子响应型蛋白质笼,该蛋白质笼能够在化学小分子的作用下,可控地招募含有同源相互作用结构域的目的蛋白。将参与脱氧紫罗兰素合成的酶分子共定位于蛋白质笼表...

2024.03.06 来源:生物工程学院 -

【创新在大工】机械工程学院团队合作提出生物3D打印新思路

生物3D打印技术被认为是实现复杂人体组织和器官构建的最有前景的技术方案之一。近年来提出的浸入式墨水书写(EIW)技术作为生物3D打印的关键技术分支而备受瞩目。然而,由于当前屈服应力流体的流动性较差,EIW方法仅能打印功能特征尺寸在百微米到十毫米之间的组织/器官结构。近日,我校机械工程学院赵丹阳教授课题组和美国内华达大学雷诺分校机械工程系YifeiJin课题组等团队合作,针对多尺度复杂组织/器官体外精准制造这一长期困扰生物打印领域的难题,提出了多尺度浸入式打印策略(MultiscaleEmbeddedPrinting,MSEP),实现了多尺度人体组织和器官的体外制造,从而有效验证了MSEP技术在构建复杂人体组织和器官方面的巨大潜力。该研究成果以“工程人体组织和器官等效物的多尺度浸入式打印”(Multiscaleembeddedprintingofengineeredhumantissueandorganequivalents)为题发表于美国国家科学院官方学术期刊《美国国家科学院院刊》(ProceedingsoftheNationa...

2024.02.28 来源:机械工程学院 -

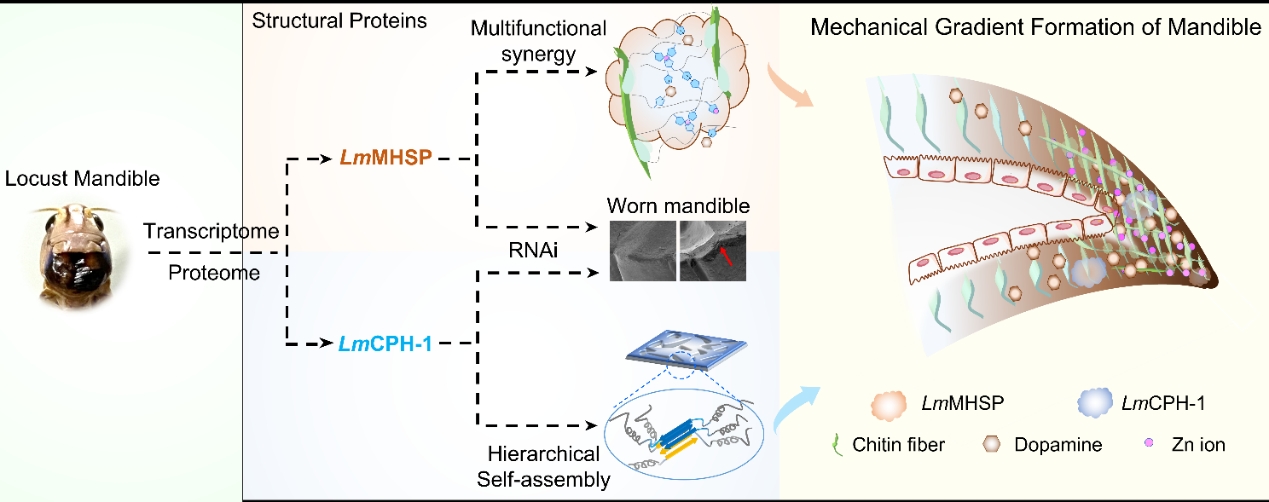

【创新在大工】 连发两篇高水平论文!生物分子靶标研究室揭示飞蝗上颚构造及耐磨性的分子机制

昆虫外骨骼兼具骨骼和皮肤的双重功能,是其赖以生存的重要法宝,因此外骨骼形成机制一直是昆虫学领域的研究前沿。飞蝗是一种世界性、暴食性的害虫,其生理习性使得飞蝗对其上颚的构造及耐磨性要求很高。因此,阐明飞蝗上颚构造及耐磨性的分子机制,不仅能为害虫防治提供新靶标,而且也能为仿生材料设计提供思路。近日,生物工程学院刘田教授团队与中国农业科学院杨青教授团队合作,在飞蝗上颚构造及耐磨性的分子机制研究上取得重要进展,研究成果分别以“构建飞蝗上颚机械梯度的核心结构蛋白”(Acorestructuralproteinthatbuildsthelocustmandiblewithamechanicalgradient)及“飞蝗上颚的主要结构蛋白能够通过层级自组装形成异常坚硬的材料”(Majorstructuralproteininlocustmandiblecapableofformingextraordinarilystiffmaterialsviahierarchicalself-assembly)为题,发表在国际知名权威期刊《ACSNano》(NatureIndex期刊,IF=17.1)和《Matter》(《C...

2024.02.25 来源:生物工程学院 -

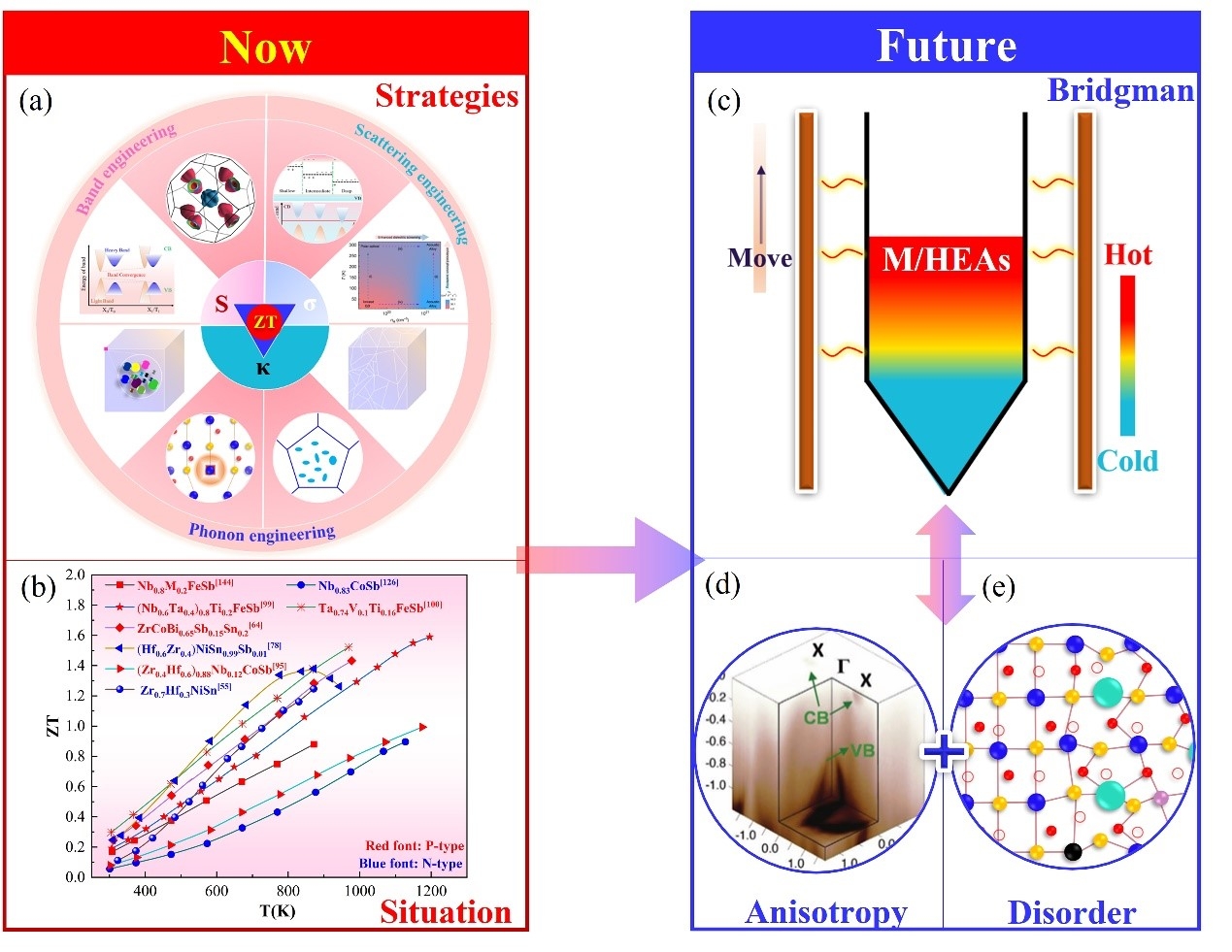

【创新在大工】材料学院科研团队在设计中高熵半哈斯勒合金方面再出成果

近日,我校材料科学与工程学院王同敏教授和康慧君教授受邀在《国际材料评论》(InternationalMaterialsReviews)杂志上发表了题为“半哈斯勒合金的热电性能”(Thermoelectricpropertiesofhalf-Heusleralloys)的长篇综述文章,首次提出开发具有“电子晶体—声子玻璃”特性的单晶中Half-Heusler合金设计策略。Half-Heusler合金作为中高温热电材料,因其优异的力学性能和热稳定性而受到越来越多的关注。然而,塞贝克系数和电导率之间的相互耦合以及高热导率限制了其热电性能的进一步提升。该论文详细阐述了优化Half-Heusler合金热电性能的策略以及限制其应用的关键问题,总结了其研究现状和进一步发展的空间,可为Half-Heusler合金进一步发展提供指导。通过分析电声输运机制,将先进的制备工艺与现有的优化策略相结合,多自由度改善热电性能。文章首次提出开发具有“电子晶体—声子玻璃”特性的单晶中高熵Half-Heusler合金设计策略。半哈斯勒(Half-Heusler)合...

2024.01.22 来源:材料科学与工程学院 -

【学在大工】我校学生团队荣获第十七届iCAN全国总决赛一等奖

12月24日,第十七届iCAN大学生创新创业大赛全国总决赛在北京奥林匹克塔拉开帷幕。经过层层选拔,软件学院、大连理工大学-立命馆大学国际信息与软件学院“惟医——个性化膝关节交叉韧带重建手术精准定位与导航系统”项目在10380个全国参赛项目脱颖而出,在获得省赛一等奖基础上顺利晋级全国总决赛,并成功斩获全国总决赛一等奖。该团队由软件学院、大连理工大学-立命馆大学国际信息与软件学院任洁舒、李鸿宇、王艺超以及经济管理学院王杉、生物工程学院陈润泽五位同学组成,在软件学院、国际信息与软件学院刘斌教授,信通学院于昊老师以及大连医科大学附属第二医院杨梁教授的悉心指导下,团队面向人民生命健康,立足临床,多次走访调研行业内需求和发展现状,深入手术室学习考察,从零起步,不断探索,最终设计出创新性与实用性兼备的个性化膝关节交叉韧带重建辅助手术系统,并成功斩获本次大赛的一等奖。成绩的背后凝聚了校(院)团委、开发区校区创新中心、...

2023.12.29 来源:软件学院、国际信息与软件学院 -

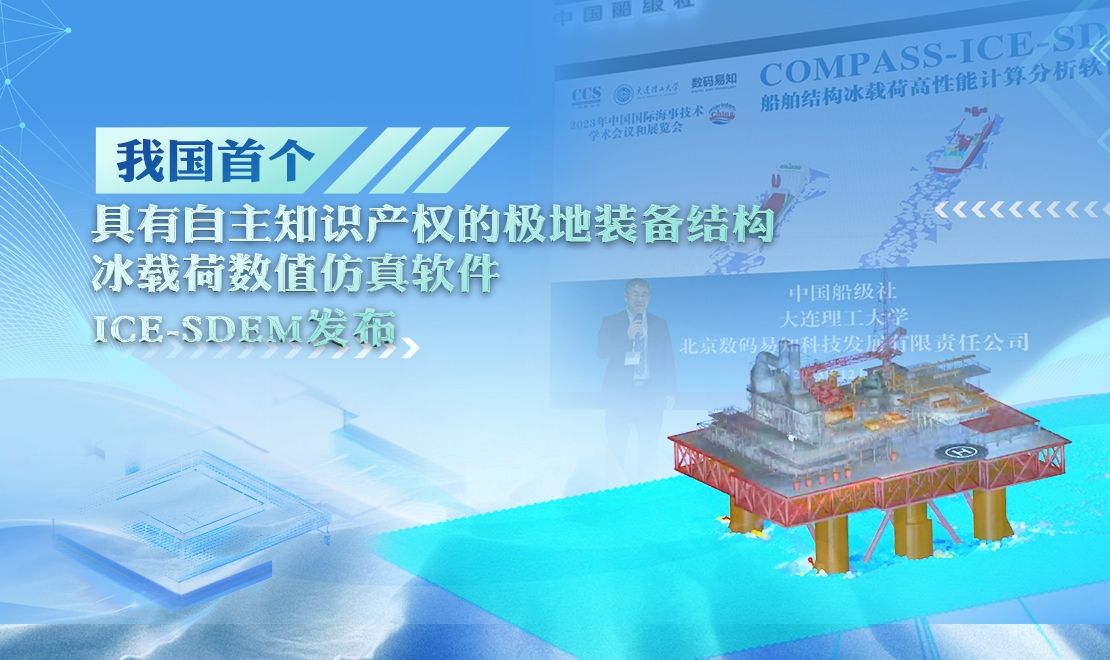

【创新在大工】我国首个具有自主知识产权的极地装备结构冰载荷数值仿真软件ICE-SDEM发布

近日,在2023年中国国际海事技术学术会议和展览会上,我校与中国船级社、北京数码易知科技发展有限公司共同发布了我国首个具有自主知识产权的极地装备结构冰载荷数值仿真软件——船舶结构冰载荷高性能计算分析软件ICE-SDEM。ICE-SDEM是一款基于离散元、有限元和计算流体力学的多介质耦合仿真软件,具有结构弹塑性动力学分析、海冰破坏力学分析及流固耦合分析功能。软件具有丰富的极地复杂冰况环境模拟功能,可实现平整冰、冰脊、冰山、碎冰等多种冰况下船舶直行、转向、尾向和斜向等多种冰区操作模式下的冰载荷数值计算;该软件集成了强大的多物理场建模和耦合分析能力,在并行框架下解决了不同数值方法间多时间尺度上的计算参数传递协调性问题,建立了海洋结构、海冰、海水耦合的大规模数值分析架构,具备CPU-GPU并行计算功能,发展了基于CPU-GPU协同并行环境下的高性能算法,实现了原型尺度下船海装备冰区作业过程的动力学高效仿真。通过我国“雪龙”号和...

2023.12.19 来源:力学与航空航天学院 -

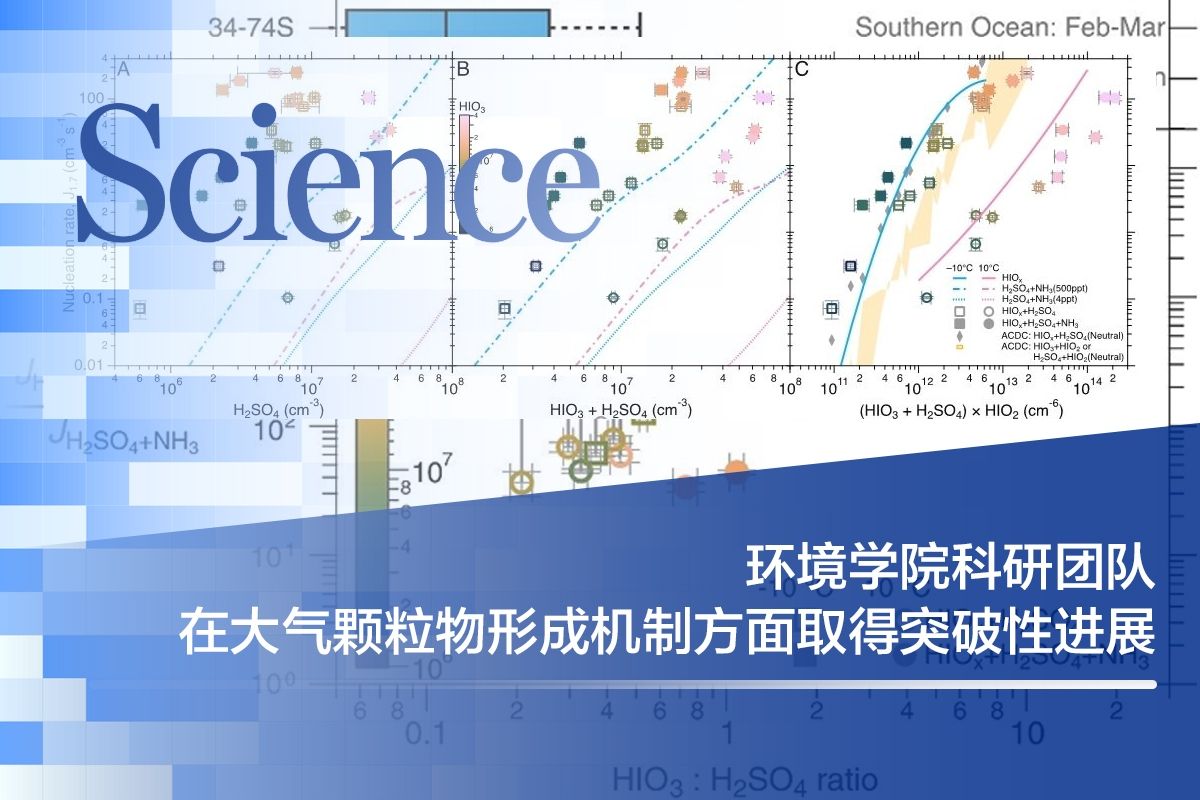

【创新在大工】环境学院科研团队在大气颗粒物形成机制方面取得突破性进展

12月15日,环境学院谢宏彬教授团队在大气颗粒物形成机制方面取得突破性进展,成果“碘氧酸增强大气硫酸颗粒物的成核”(Iodineoxoacidsenhancenucleationofsulfuricacidparticlesintheatmosphere)在国际期刊《科学》(Science)上发表。该研究提出了大气颗粒物形成的新理论,不仅推动全球二次颗粒物成因研究的进展,而且为在全球碘和硫协同排放背景下,颗粒物气候效应及健康效应的研究提供了新方向。谢宏彬教授为通讯作者之一,团队的博士后马芳芳和博士研究生张镕洁为共同作者。大气颗粒物对人体健康和全球气候变化具有重要影响,而揭示颗粒物的成因,是防控大气污染及气候变化的关键。以往对颗粒物形成机制的认识,导致颗粒物的形成速率被严重低估。因此,正确揭示大气颗粒物形成的前体物及相关机制,一直是大气环境科学研究的前沿科学问题和研究难点。基于上述问题,谢宏彬教授团队和国际合作者从2018年开始,历时五年时间,突破方法学难点、经过反复的实验...

2023.12.18 来源:环境学院 -

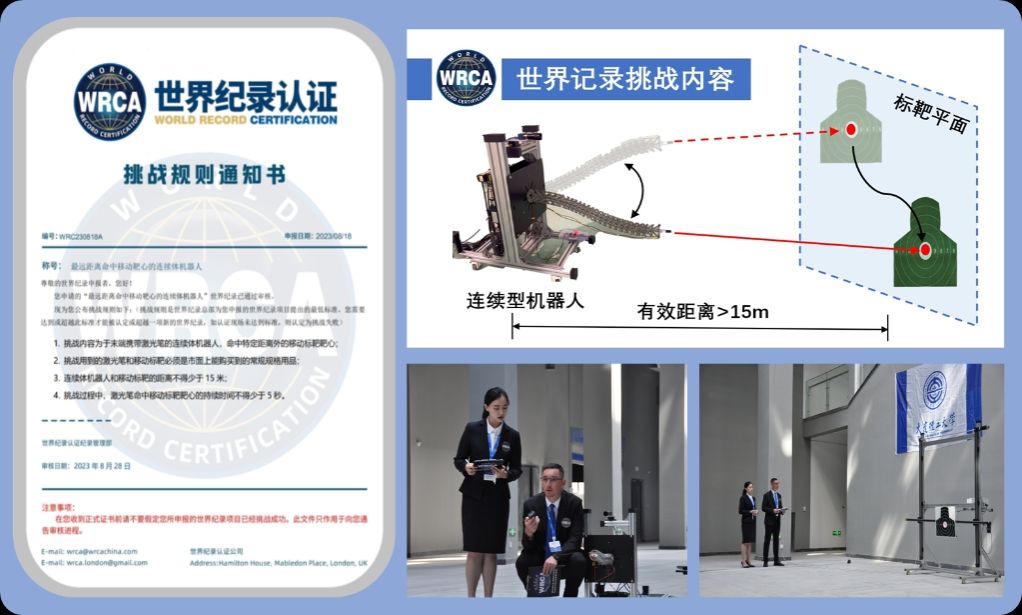

【创新在大工】我校机器人创世界纪录!

近日,力学与航空航天学院彭海军教授团队创造了一项新的世界纪录——团队研发的自主连续体机器人,命中移动靶心的距离最远,挑战成功的最远距离为30.129米,获得WRCA世界纪录认证。夯实基础申请挑战连续体机器人通过颠覆传统刚性机械臂的结构设计,使其自身具备极高的灵活性和柔顺性,在受限空间非结构环境以及人机安全交互任务中具有重要应用价值。OC(英)、Tesla(美)以及Festo(德)等企业都在对此领域进行研究和应用。团队立足多体动力学与计算最优控制理论,已在连续体机器人的机理建模、多模感知、运动控制、数字孪生四大关键技术上取得阶段性突破,相关研究成果在日内瓦发明展、共融机器人、机器人创新设计大赛等多项世界级或国家级赛事中屡获佳绩,深受来自科研、企业与国防等多方专家的广泛关注与认可。针对连续体机器人采用视觉反馈追踪远距离动态目标技术,团队提出了一种新的视觉伺服高精度动态目标追踪方案,并向WRCA世界纪录认证发出挑战...

2023.12.05 来源:大连理工大学官微

今日点击量:

今日点击量: