-

【创新在大工】化工学院科研团队在低碳烃分离纯化方向取得新进展

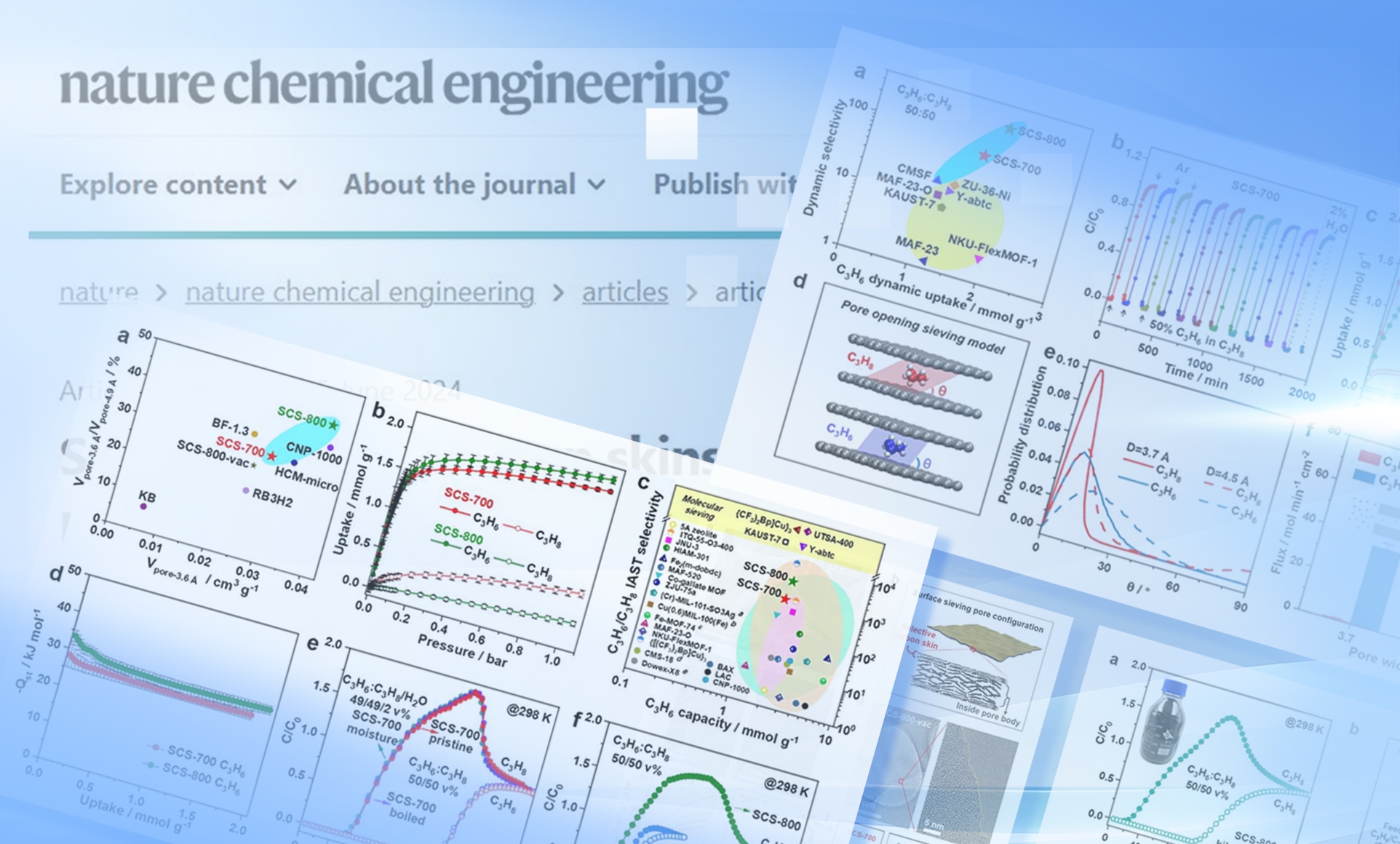

近日,我校化工学院陆安慧教授团队和中国科学技术大学王奉超教授提出了表皮层筛分丙烯/丙烷的概念,并通过创制表皮筛分型纳米炭片吸附剂,研究了丙烯丙烷的分离性能与筛分原理,相关成果以“基于炭表皮层筛分机制的丙烯丙烷高效分离”(Surfacesievingcarbonskinsforpropyleneandpropaneselectiveseparation)为题在《自然•化学工程》(NatureChemicalEngineering)上发表。论文(共同)第一作者是郭丽萍、刘汝帅、钱建豪,通讯作者是陆安慧教授、郝广平教授、王奉超教授。研究团队与太原理工大学郭俊杰教授合作以球差电镜表征了炭片微结构。丙烯是世界上产量最大的化工产品之一,是生产聚丙烯的直接原料。工业上主要从裂解气的C3馏分中回收,丙烯,并伴随着副产物丙烷。丙烯/丙烷分离是丙烯生产的关键步骤,两者的分子尺寸和沸点十分相近,因此分离难度极高。吸附分离具有能耗低、循环性能好等优点,其核心是创制可区分丙烯、丙烷,且兼具吸附量高、选择...

2024.06.18 来源:化工学院 -

【创新在大工】机械工程学院成果被《芯片实验室》选为封面文章

近日,国际知名期刊《芯片实验室》(LabonaChip)以封面文章刊发了我校机械工程学院刘军山研究员团队关于转基因作物鉴定的最新研究成果,标题为“用于转基因作物现场鉴定的即时检测系统“(Apoint-of-caretestingplatformforon-siteidentificationofgeneticallymodifiedcrops)。近年来,全球转基因技术的产业化发展迅速,但各国对转基因作物的接受程度仍有很大差异。因此,转基因作物鉴定对于进出口检测、食品安全管理和监督等具有重要意义。目前转基因作物的主要鉴定方法为核酸检测,但现有的核酸检测技术主要依赖于大型仪器设备和专业技术人员,且耗时较长,难以满足海关等场合的现场快速鉴定需求。微流控技术是一种新兴的生化检测技术,具有微型化、集成化、通量高、样品和试剂消耗量少等优点。针对上述需求,刘军山研究员团队与大连民族大学曹际娟教授团队合作,共同开发了一款基于微流控技术的转基因作物现场即时检测系统。该系统主要由微流控芯片、加...

2024.06.12 来源:机械工程学院 -

【创新在大工】建设工程学院科研团队在电导多功能混凝土领域再出成果

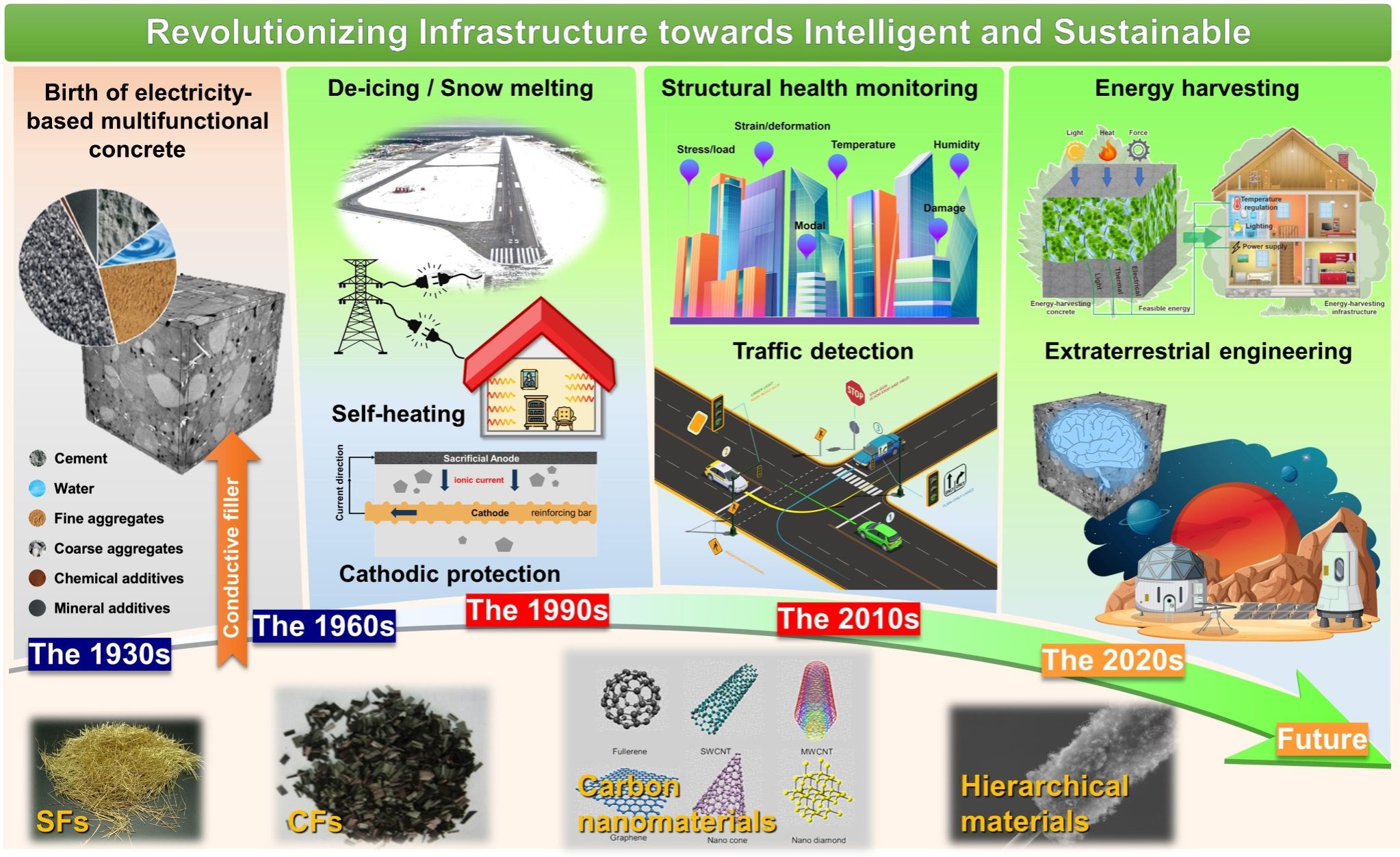

近日,建设工程学院2021级硕士研究生秦汉尧作为第一作者在国际材料与工程领域顶级综述期刊《材料科学进展》(ProgressinMaterialsScience)上发表了题为“电导多功能混凝土从概念到实践的发展之路”(Revolutionizinginfrastructure:Theevolvinglandscapeofelectricity-basedmultifunctionalconcretefromconcepttopractice)的长篇综述论文。土木工程系韩宝国教授为秦汉尧的指导教师,论文合作者有香港理工大学丁思齐博士、英国布拉德福德大学AshrafASHOUR教授、英国剑桥大学博士研究生郑乔锋。其中,丁思齐和郑乔锋也均为我校土木工程系韩宝国教授指导的硕士毕业生。文章围绕新型电导多功能混凝土相关研究进展,重点介绍了其设计、组成、基本原理、性能及其在基础设施中的应用,并讨论了当前技术挑战和未来发展策略。作为一种结构-功能一体化和功能-智能一体化的材料,电导多功能混凝土不仅具有优异的力学和耐久性,还兼具优异的电学性能,如电阻、电感、电...

2024.05.24 来源:建设工程学院 -

【创新在大工】生物工程学院科研团队在昆虫表皮蛋白自组装机制及相关应用方面取得突破

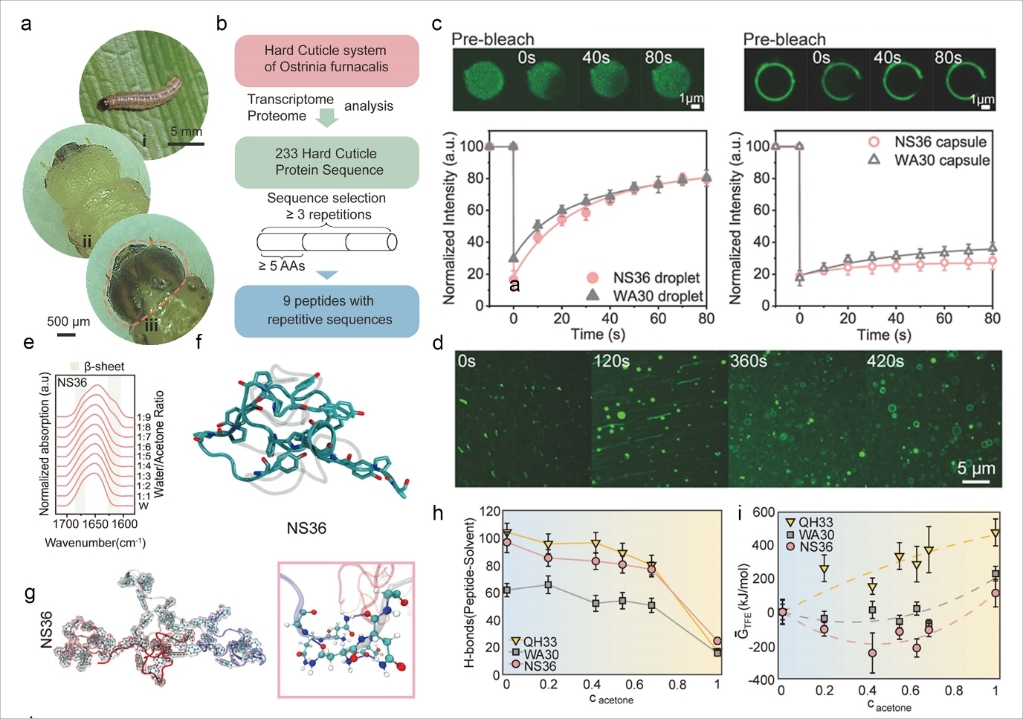

昆虫表皮作为自然界中最复杂的自组装系统之一,含有数以百计的表皮蛋白,这为筛选具有自组装潜能的昆虫表皮蛋白肽(ICP)提供了无限可能。近日,我校生物工程学院刘田教授与中国农业科学院杨青教授、清华大学高华健教授以及南洋理工大学俞璟副教授合作,在《自然—纳米技术》(NatureNanotechnology,IF=38.3)上发表题为“溶剂浓度梯度驱动昆虫肽自组装形成纳米胶囊”(Self-assemblyofpeptidenanocapsulesbyasolventconcentrationgradient)的论文。玉米螟是我国一类农作物病虫害,其钻蛀特性是导致其防治困难的主要原因之一,而坚硬的头壳正是发挥其钻蛀功能的主要器官。作者从亚洲玉米螟头壳表皮转录组中发现了233种表皮蛋白,并从中筛选了9种具有重复序列的ICP。非常罕见的是,其中三种ICP(WA30、VV30和NS36)能够在水和丙酮的混合溶剂中自发组装成纳米胶囊,而不需要添加任何的模版。昆虫表皮蛋白肽(ICP)的挖掘以及纳米胶囊的组装机制研究表明,上述...

2024.05.03 来源:生物工程学院 -

【创新在大工】材料科学与工程学院科研团队在先进宽温域、高安全性复合准固态电解质领域取得新进展

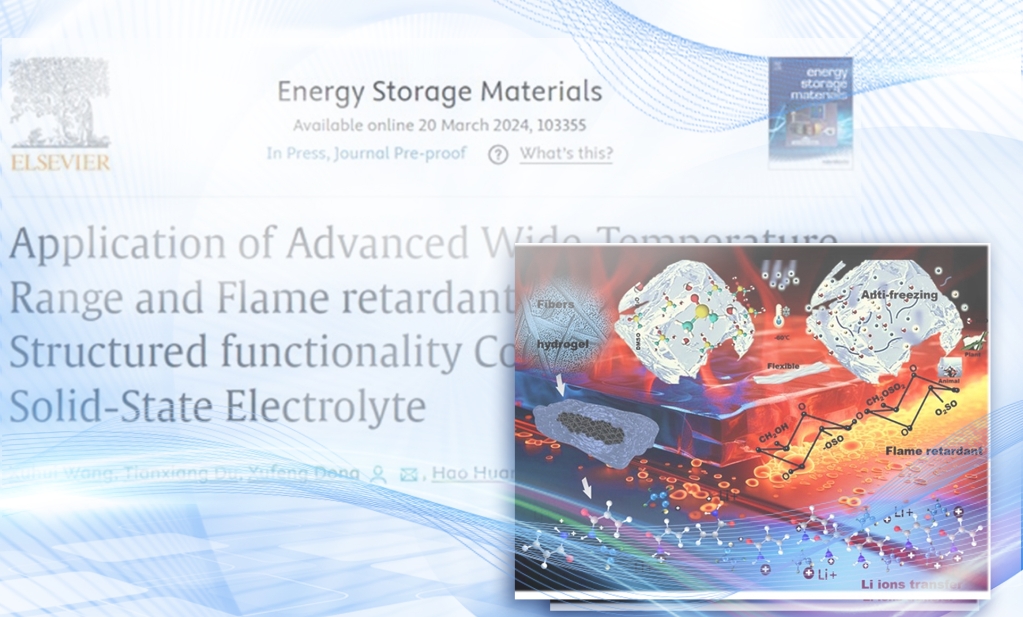

近日,材料科学与工程学院董旭峰教授与黄昊教授合作,在先进宽温域、高安全性复合准固态电解质研究方面取得突破性进展,相关成果以“先进宽温—阻燃的‘叶脉’结构功能复合准固态电解质的应用”(ApplicationofAdvancedWide-TemperatureRangeandFlameretardant“Leaf-Vein”StructuredfunctionalityCompositeQuasi-Solid-StateElectrolyte)为题在能源材料领域著名期刊《能源存储材料》(EnergyStorageMaterials)上发表。锂电池在极端环境中的稳定性及安全性是亟需关注的问题。传统液体电解质面临诸多挑战,如易燃、泄漏以及有限的工作温度范围等,这些阻碍了电化学储能装置的进展。准固态电解质(QSE)成为克服这些局限性的颇具希望的解决方案。水凝胶电解质具有优异的离子传导性、灵活性、功能性、低成本和环境兼容性,是理想的QSE材料。然而,水凝胶电解质依然面临着诸如较窄的电化学窗口、较低的机械强度以及易冻性等问题。该论文展示了近期研究的一...

2024.04.19 来源:材料科学与工程学院 -

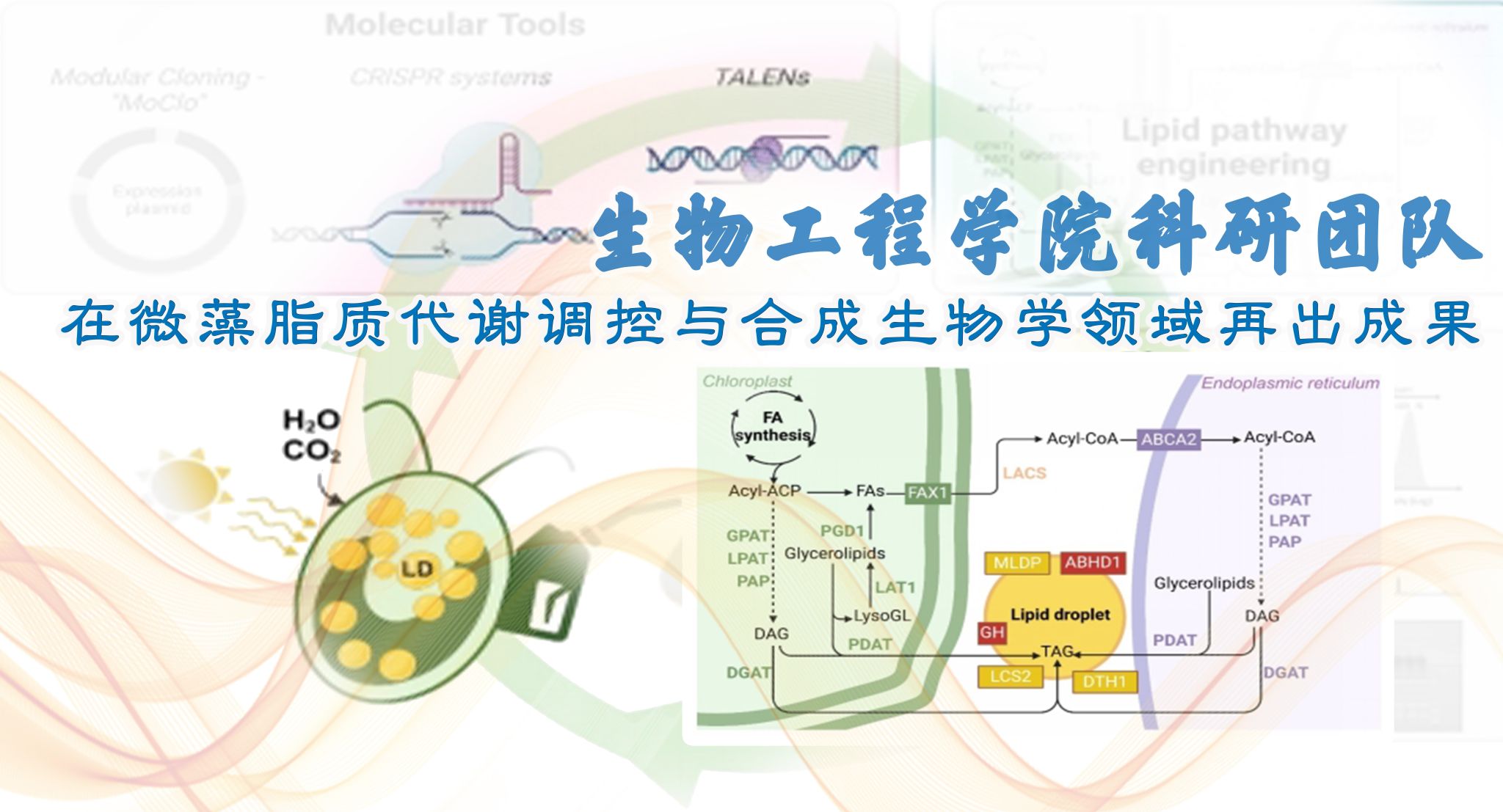

【创新在大工】生物工程学院科研团队在微藻脂质代谢调控与合成生物学领域再出成果

近日,生物工程学院智能生物制造教育部重点实验室海洋生物技术课题组孔凡涛副教授受邀在生物工程领域国际权威Top期刊《生物技术的当前观点》(CurrentOpinioninBiotechnology)发表题为“微藻脂质代谢机制及其提高油脂含量的研究进展”(Advancesinalgallipidmetabolismandtheirusetoimproveoilcontent)的综述文章。我校生物工程学院为第一单位和唯一通讯单位。孔凡涛为唯一通讯和第一作者,在读硕士研究生刘珂清、艾克斯—马赛大学/法国原子能与新能源研究所YonghuaLi-Beisson教授团队成员参与该论文撰写。微藻的光合作用效率高、能合成富含能量的储存脂质(即油脂)、具有大规模种植、不与农作物争夺耕地和淡水等优势,广泛应用于食品及保健品、生物柴油等领域。同时,在全球碳循环中发挥着重要作用,在助力“碳中和”等应用方面具有巨大潜力。该论文在对微藻脂质代谢调控机制及目前利用合成生物学技术提高油脂含量中的应用最新研究进展进行阐述的基础上...

2024.04.10 来源:生物工程学院 -

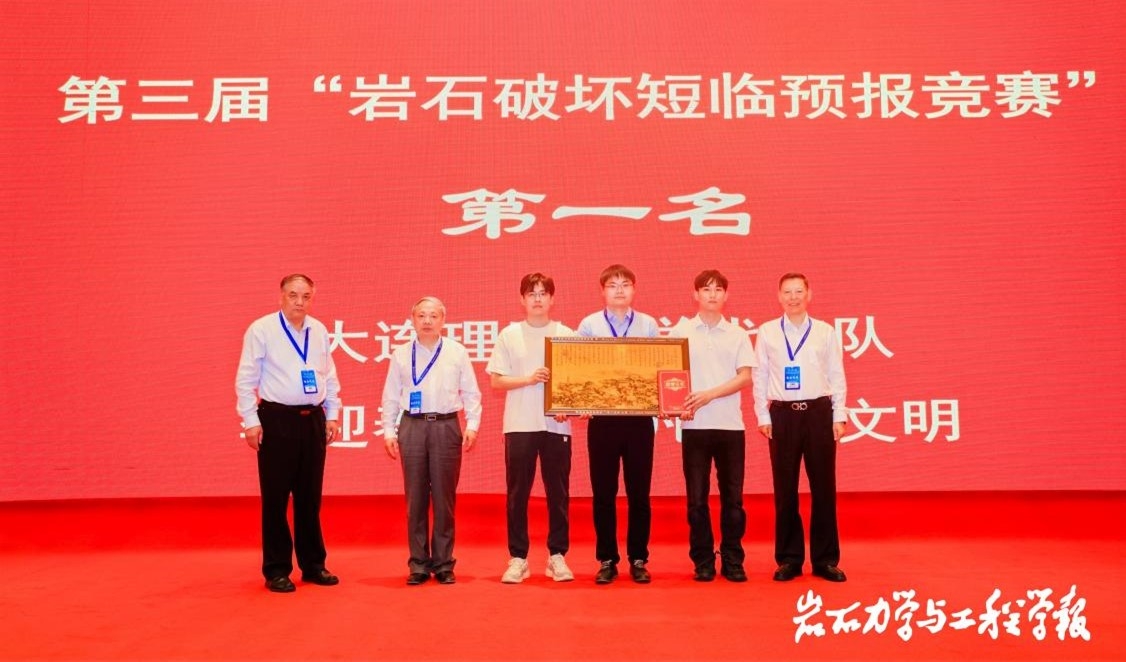

【创新在大工】我校师生团队荣获第三届“岩石破坏短临预报竞赛”第一名

近日,第三届“岩石破坏短临预报竞赛”在海口落下帷幕。我校建设工程学院岩石破裂与失稳研究所李迎春副教授、博士生陈凡和孙文明组成参赛团队,经过与清华大学、同济大学、中国科学院武汉岩土力学研究所等10所知名高校、研究所的激烈角逐,最终荣获总成绩第一名和“时间预报单项奖”第一名。颁奖仪式上,中国岩石力学与工程学会理事长、中国科学院何满潮院士和俄罗斯自然科学院伍法权院士共同为获奖选手颁发荣誉证书,并对我校参赛团队的突出表现给予了高度评价。“岩石破坏短临预报”是人类面对的岩体系统重大工程与自然灾害的核心科学问题,对于提升岩体系统的岩爆、煤与瓦斯突出、滑坡、地震等重大工程与自然灾害预测预报理论、技术水平与防灾减灾能力具有重大意义。“岩石破坏短临预报竞赛”由中国岩石力学与工程学会、《岩石力学与工程学报》、太原理工大学、山西省岩石力学与工程学会共同主办,原位改性采矿教育部重点实验室承办。赵阳升院士、何满潮...

2024.04.08 来源:建设工程学院 -

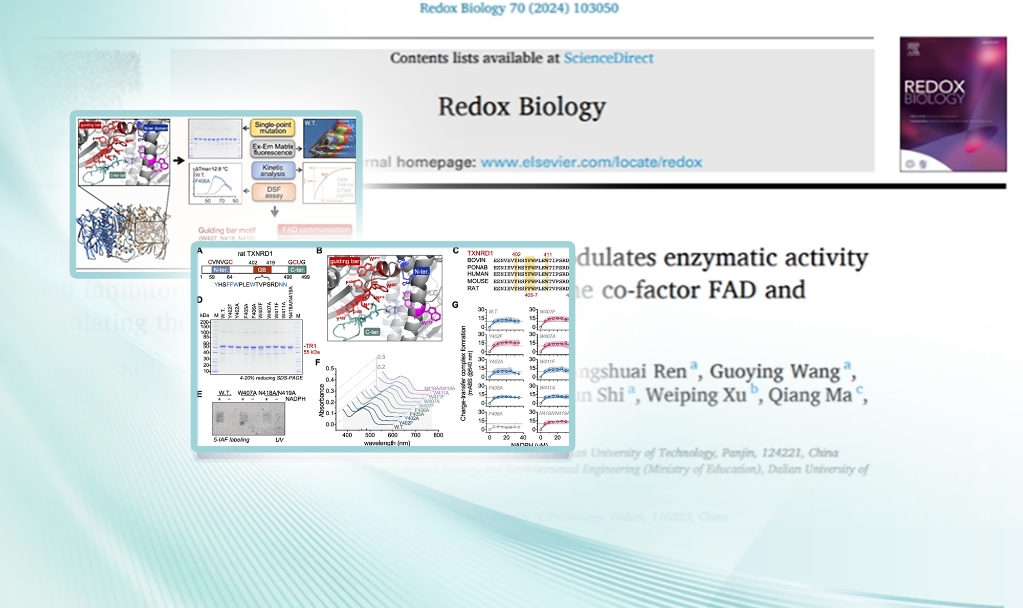

【创新在大工】化工海洋与生命学院科研团队在硒蛋白与氧化还原生物学领域取得新进展

近日,化工海洋与生命学院许建强课题组在生物学领域顶刊《氧化还原生物学》(RedoxBiology)发表题为“细胞质型硫氧还蛋白还原酶的导向杆基序通过与辅因子FAD通讯来调节柔性羧酸端氧化还原基序实现酶活性调控和抑制剂结合”(Guidingbarmotifofthioredoxinreductase1modulatesenzymaticactivityandinhibitorbindingbycommunicatingwiththeco-factorFADandregulatingtheflexibleC-terminalredoxmotif)的研究文章。2020级本科生时武阳、研究助理孙世博和2021级硕士生柳昊雯是共同第一作者,许建强副教授是唯一通讯作者。在氧化还原生物学领域里,细胞质型硫氧还蛋白还原酶是维持高等生物细胞内氧化还原平衡的关键硒酶,而导向杆基序在酶功能中发挥重要作用。前期研究发现,导向杆基序在空间上趋近硒酶羧酸端氧化还原模体,会影响到羧酸端活性、底物结合、抑制剂结合以及电子传递等。本研究通过定点突变了导向杆结构,发现导向杆基序的结构改变影响了硒酶电子...

2024.03.27 来源:化工海洋与生命学院

今日点击量:

今日点击量: