-

【卓越发展】学校建设首批105门智慧课程 加快推动教育数智化转型

为鼓励全校教师加快推进数智课程建设,建强用好大工数智教学平台,近日,学校公布首批智慧课程教育教学改革专项立项名单,共105门智慧课程获批建设,推动学校在教育数智化转型方面迈出重要一步。本次课程立项旨在鼓励广大教师以大连理工大学数智教学平台为依托,全面推进数智课程建设,具体措施包括运用“小工”数字人和智能体、AI助教、AI助学等智能辅助教学工具,以提升教学成效,增进个性化学习体验及学生的成长体验;基于专业产出、能力图谱、知识图谱的构建与应用,实现能力导向、知识关联的展示及自主学习路径的设计;利用人工智能技术增强实验教学,强化真实场景的模拟;通过AI辅助的教学评价系统,开展学情分析、考试考核系统及教学效果评估等。为加快推进数智课程建设,构建具有大工特色的“人工智能+高等教育”新生态。此前,学校牵头举办全国高校“数智赋能:人工智能与高等教育教学深度融合和变革创新”研讨会,聚焦人工智能与教育教学深度融合...

2024.10.31 来源:教务处(本科生招生办公室) -

【创新在大工】材料学院科研团队在界面原子行为调控领域取得新突破

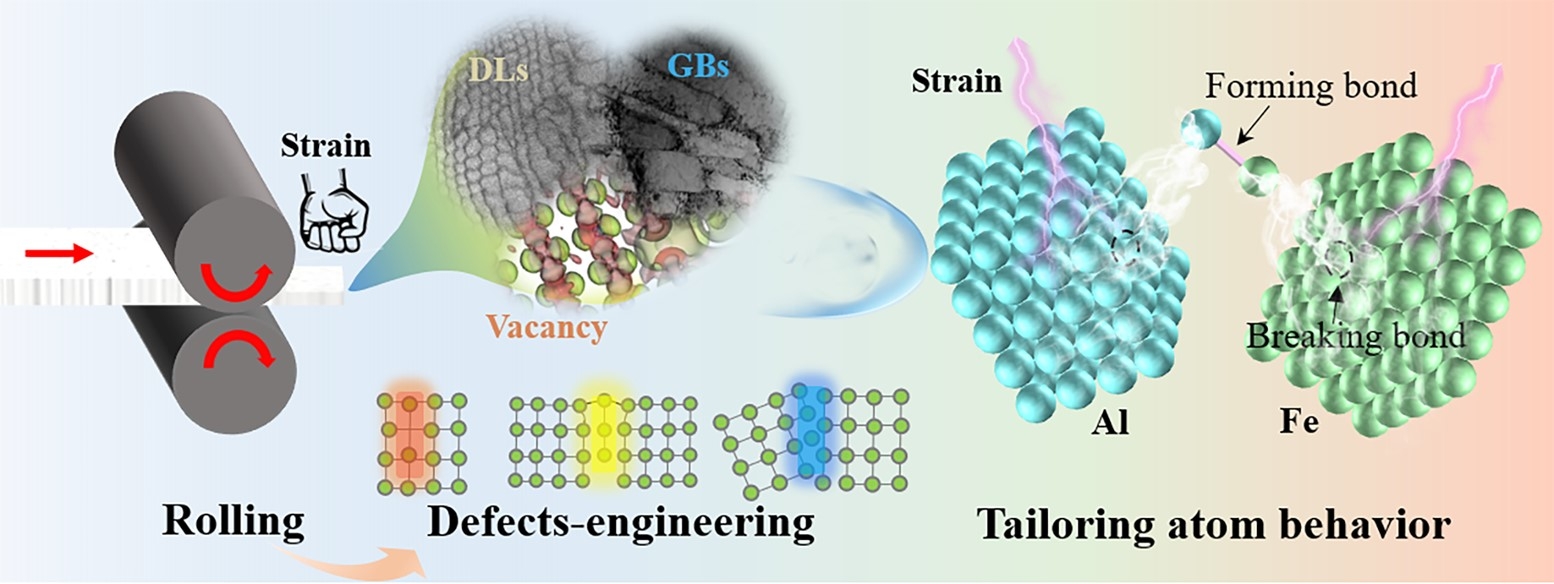

近日,材料科学与工程学院董红刚教授、李鹏教授团队在异质材料连接界面原子行为调控方面取得重要研究进展,相关成果以《应变介导的缺陷工程诱导Fe-Al扩散偶内部原子快速迁移》(Strain-mediateddefectengineeringtowardrapidatomicmigrationinFe-Aldiffusioncouples)为题发表于国际材料领域顶级期刊《纳米快报》(NanoLetters)上,并入选当期封面。高性能Fe-Al异质结构符合高端装备轻量化发展需求,应用前景广阔。然而,在传统的热激发扩散状态下,原子迁移动力学具有滞缓的属性,导致Fe-Al异质结构成形制造受到严重制约。由于应变修饰的电子结构引入了高度的“非平衡”状态,该亚稳态可以促进空位生成及调控位错及晶界演化,从而调节原子迁移行为。但原子迁移过程中对晶格缺陷的精细结构敏感,因此,施加应变导致原子异常扩散的复杂性和特殊性。鉴于此,该研究团队提出了一种应变介导的缺陷工程诱导原子快速扩散策略,即通过累积轧制技术对Fe和Al施加应变...

2024.10.06 来源:材料科学与工程学院 -

【创新在大工】生物工程学院科研团队开发干细胞胶囊创新药物并实现肺部纤维化的逆转

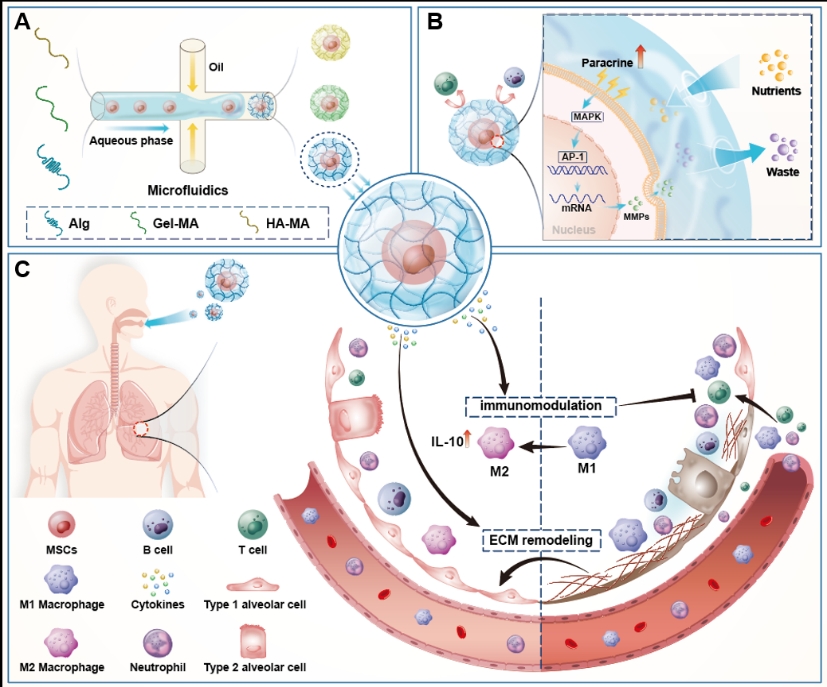

目前,临床上肺纤维化(PF)的治疗方案相当有限,只有吡非尼酮和尼达尼布两种抗纤维化药物被批准并显示出缓解PF的疗效。然而这些药物不能逆转病理过程,恢复正常肺功能。针对这一难点,生物工程学院王华楠教授团队开发了一种创新的肺纤维化治疗方法,通过肺部给药微流体模板化的干细胞微胶囊,有效地逆转了炎症和纤维化损伤的进展。这项研究展示了干细胞微胶囊具有精准递送、可扩展性和个性化治疗等一系列临床优势,为干细胞治疗的临床转化提供了新的视角。近日,相关研究成果在生物医学与材料领域Top期刊《生物材料》(Biomaterials)上发表,题目为《吸入式干细胞胶囊实现肺炎纤维化症状逆转》(Material-drivenimmunomodulationandECMremodelingreversepulmonaryfibrosisbylocaldeliveryofstemcell-ladenmicrocapsules)。论文第一单位为大连理工大学生物工程学院,王华楠教授为论文通讯作者,第一作者为大连理工大学博士生张玉洁和赵媛。干细胞治疗的最...

2024.09.23 来源:生物工程学院 -

【创新在大工】创新创业学院本科生发表国际顶级会议论文

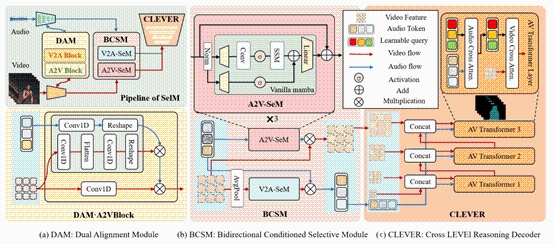

近日,创新创业学院深度学习实践班本科生的学术论文《基于选择机制的视听目标分割》(SelM:SelectiveMechanismbasedAudio-VisualSegmentation)被多媒体领域国际顶级会议ACMMM2024接收,并被大会录用为口头报告论文,录用率仅3.97%。论文第一作者为未来技术学院/人工智能学院的2021级本科生李佳旭同学,指导老师为创新创业学院王一帆老师、未来技术学院卢湖川教授和王立君副教授。图1模型架构示意图该研究聚焦于多模态视听分割任务,其核心思想旨在基于状态空间建模与多模态协同交互,实现基于声源信息的视频目标分割。该工作提出了基于选择性时序建模与条件去噪方法,有效解决了声源数据与发声物体难以精准匹配定位问题,抑制了模型的幻听错分现象,实现了推理高效、精确稳定的分割结果。图2实验可视化结果该学术成果再次印证了我校在开展创新人才培养方面的良好举措和显著成效。学院将进一步深入深化创新拔尖人才教育改革,努力打造具有鲜明特色和卓越品质...

2024.09.05 来源:创新创业学院 -

【创新在大工】生物工程学院科研团队在生物医用材料领域再出新成果

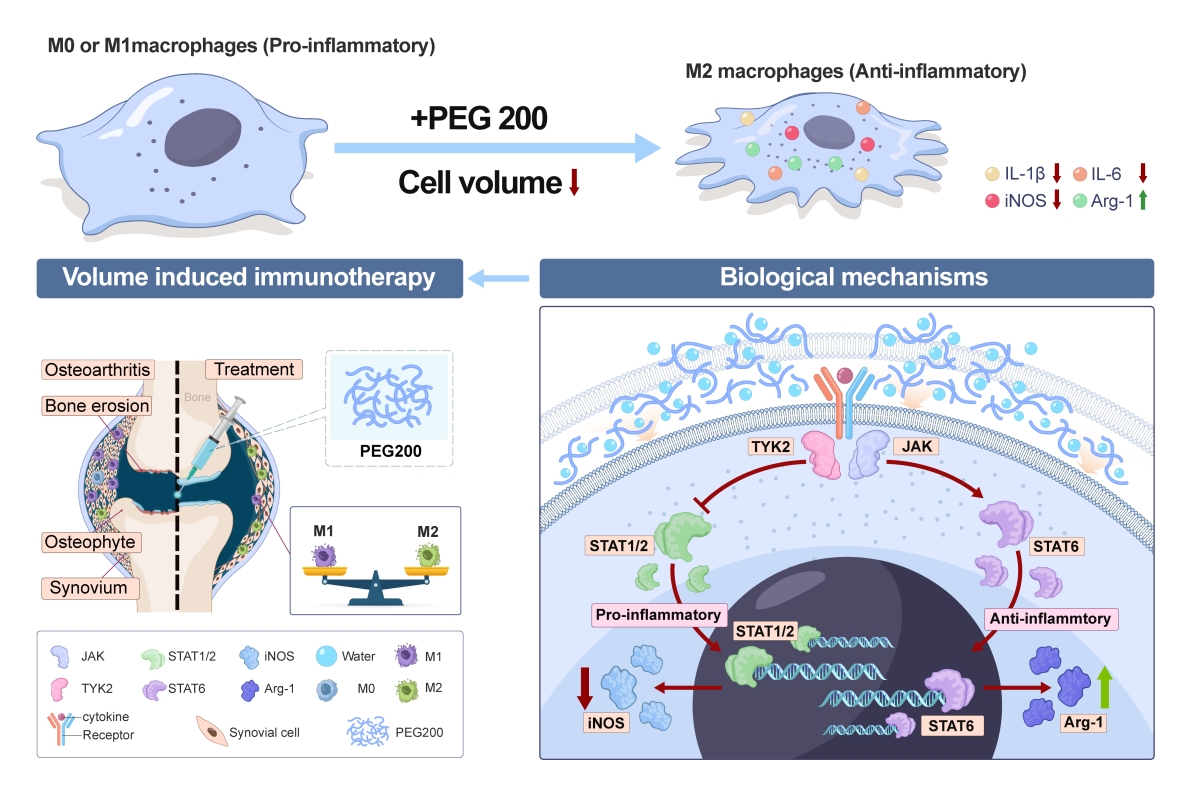

近日,我校生物工程学院王华楠教授团队在生物医用材料领域再出新成果,证明微调细胞体积诱导M1促炎巨噬细胞向抗炎M2表型极化的可行性,并且这种免疫调节作用由JAK/STAT信号通路介导,同时还提出了这种PEG诱导的体积调控方法在治疗骨关节炎(OA)方面的可行性。该研究成果以《细胞体积调控通过JAK/STAT信号通路影响巨噬细胞介导的炎症反应》(Cellvolumeregulationmodulatesmacrophage-relatedinflammatoryresponsesviaJAK/STATsignalingpathways)为题,发表在生物材料领域顶级期刊《生物材料学报》(ActaBiomaterialia)上。图1.通过调节细胞体积介导巨噬细胞相关炎症反应的示意图细胞体积作为细胞响应外部环境信号而产生表观变化的关键物理参数,已被证明可以影响细胞的命运。然而,其对巨噬细胞的行为和巨噬细胞介导的炎症反应的影响目前仍较少被研究。为此,本文通过调节聚乙二醇(PEG)浓度来诱导巨噬细胞的体积变化,证明细胞体积变化可以调节巨噬细...

2024.08.30 来源:生物工程学院 -

【创新在大工】化学学院科研团队设计新型液液反应器,突破传统挑战

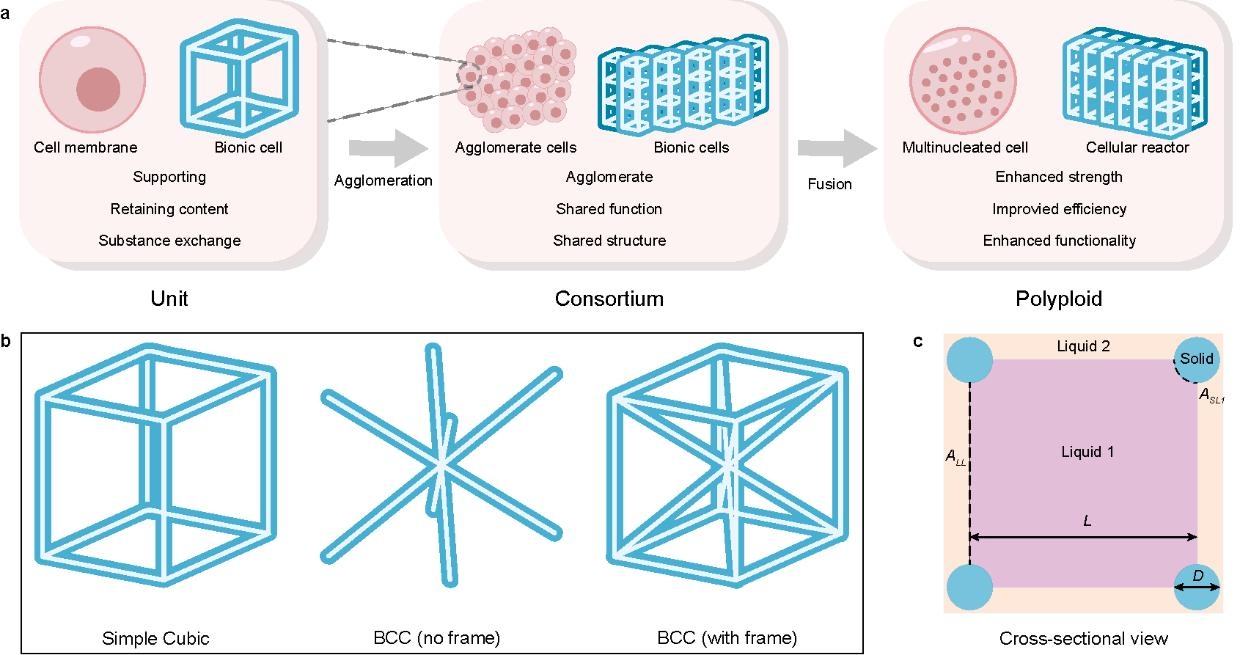

液液反应是一类重要的化学反应。增加传质通量和改善反应后的分离问题一直是科学家们致力于解决的两大难点。人们通常在反应体系中加入相转移催化剂配合机械搅拌来实现这一功能,但新组分的引入增加了分离难度并且可能对反应体系造成干扰。因此,在不添加额外组分的条件下,仅通过反应器结构实现传质强化和改善分离的目的仍然是一项挑战。近日,大连理工大学陶胜洋教授团队受合胞体的多细胞核结构以及细胞膜的水-油-水界面启发,设计了一种细胞反应器。该细胞反应器可以视为由多个细胞单元简单堆积形成。这种堆积结构强化了功能,并提供了更高的机械强度。不同的细胞单元具有不同的桁架结构,因此带来不同固-液和液-液接触特征。从力分析和能量分析两方面研究了设计细胞反应器的基本原理。固液粘附力与液体重力的平衡决定了细胞能否持有液体(力分析)。从表界面能量角度分析,得出了细胞反应器的持液条件(能量分析)。由此搭建了设计细胞反应器理论基础,并...

2024.08.22 来源:化学学院 -

【创新在大工】机械工程学院科研团队在表面结构调控莱顿弗罗斯特效应方面取得突破

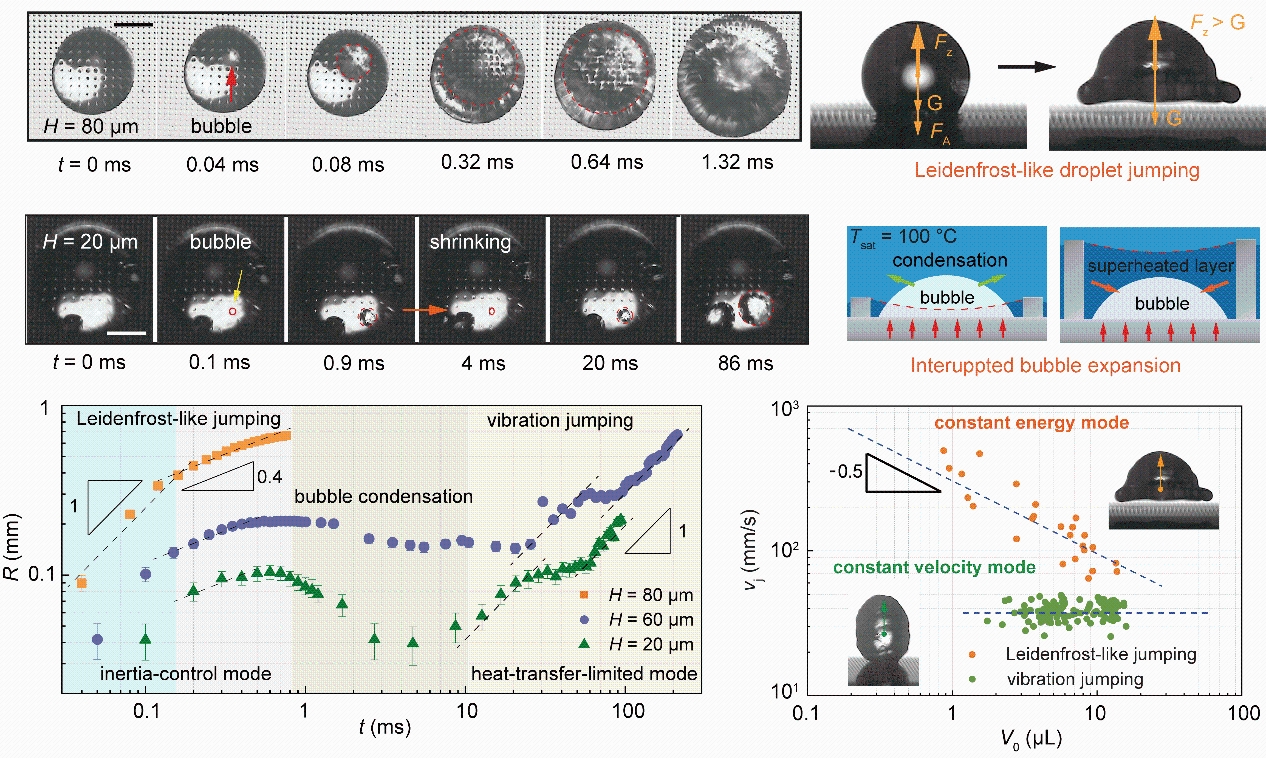

近日,机械工程学院赵磊副教授与弗吉尼亚理工大学程江涛教授合作,在《自然·物理》(NaturePhysics)发表题为“微结构表面静置液滴的低温类莱顿弗罗斯特弹跳(Low-temperatureLeidenfrost-likejumpingofsessiledropletsonmicrostructuredsurfaces)”的研究论文。莱顿弗罗斯特效应(Leidenfrosteffect)是液体接触高温表面时在其底部产生一层蒸汽使其被托起并悬浮的现象,决定了液体在高温表面的运动状态和传热特性。现有研究认为,产生莱顿弗罗斯特效应,即蒸汽驱动液体悬浮,需要较高的热量输入以维持230℃左右的表面高温。该研究突破了传统莱顿弗罗斯特效应的限制,仅需130℃表面温度即可实现蒸汽驱动的液体快速悬浮(1.33ms)。本研究在固-液-汽三相界面复杂热质传递过程中,发现了表面微结构、蒸汽泡扩张、热边界层形成及液体悬浮之间的有序关联,并结合实验现象、理论分析与传热仿真揭示了热边界层内部蒸汽泡的惯性驱动扩张与热边界层主导的蒸汽泡传热...

2024.07.03 来源:机械工程学院 -

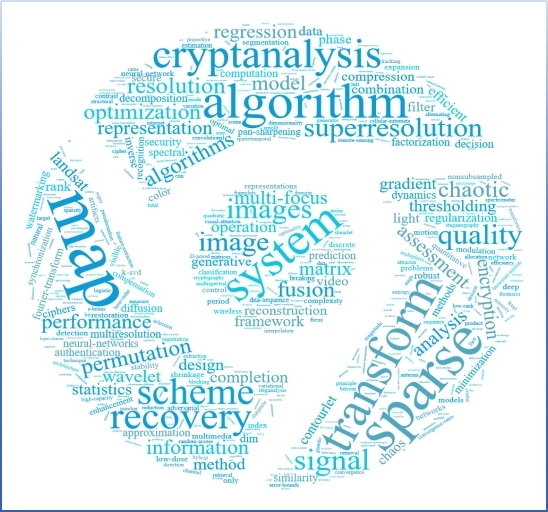

【学术前沿快报】 第四期 学术主题安全、加密和编码

编者按:洞察科研动向,赋能学科发展。为进一步提升学科服务质量,提高我校师生学术信息获取的精准性与及时性,图书馆开辟《学术前沿快报》板块并持续为全校师生推送,实时跟进最新研究动态,聚焦学科研究热点,整合数据库期刊学术资源,用一目了然的数据呈现方式,打造更匹配我校学科建设及科研人员需求的“实用型”学术资源快讯。让最新学科前沿,准时送达,触手可及。随着量子计算的崛起,传统密码体系面临着前所未有的安全挑战。在这一背景下,密码算法和产品的自主可控性,对于维护国家信息安全显得尤为关键。我国自主研发的密码算法,例如广受认可的SM系列,已经在多个领域得到有效应用,展示了我国在密码学领域的创新能力和技术实力。当前,云计算、大数据、物联网等前沿技术领域,对密码技术提出了新的安全需求,推动了密码技术的创新,后量子密码学正成为研究的热点。密码服务正朝着低成本、易于使用的方向迅速发展,逐渐成为覆盖全民的基础服务。...

2024.06.19 来源:图书馆

今日点击量:

今日点击量: