-

【大连日报】大连理工大学加入可控核聚变创新联合体

本报讯(大连新闻传媒集团记者谢小芳)记者从大连理工大学获悉,日前,在中国核工业集团有限公司牵头下,由央企、科研院所、高校共25家单位组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立,大连理工大学为联合体中4所高校之一。此前,国务院国资委启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的重要方向。顾名思义,可控核聚变就是可控的、能够持续进行的核聚变反应。其释放能量大、原料来源丰富、产生的放射性废物少,与核裂变相比具有更高的安全性。在地球上建造的像太阳那样进行可控核反应的装置,被称为“人造太阳”。作为人类能源问题的理想解决方案,可控核聚变已成为大国科技竞争的前沿阵地。2023年,“可控核聚变”入选年度十大科技名词。大连理工大学在可控核聚变领域,深耕已久。早在上世纪80年代,大连理工大学众多师生便参与到我国首个自主设计研发的托卡马克装置——“中国环流器一号”的建设中,开展等离子体波加热、铁芯变压器数值模拟...

2024.01.11 来源:大连日报 -

【中国青年报】将课程摆上“货架” 大连理工大学“能力超市”开张

中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者金卓)1月9日上午,大连理工大学未来技术学院一楼大厅熙熙攘攘,百余平米的空间吸引了200余名师生,“共创能力超市,赋能卓越成长”2024年寒假“赋能计划”正式启动。近日,大连理工大学“能力超市”开张。大连理工大学供图在“能力超市”,该学院的各类科研课题、社会实践项目、兴趣社团、科技竞赛被摆上“货架”,项目导师、社团俱乐部负责人化身“售货员”,宣传所带项目及俱乐部,同学们争相到自己感兴趣的“商品”处驻足询问。该学院的项目导师吕恒告诉记者,未来技术学院成立于2023年,专为培养新一代人工智能技术人才而设立,也被称为学校的人才培养特区。学院为大一新生制定了人工智能、人工智能+生物工程、人工智能+化工、人工智能+建造、人工智能+智慧车辆5个培养方向,学生会在大一结束后分流到各个专业,而“能力超市”就如同一个窗口,让学生尽可能地了解不同方向的特点特色,了解将来的就业机会和发展...

2024.01.10 来源:中国青年报客户端 -

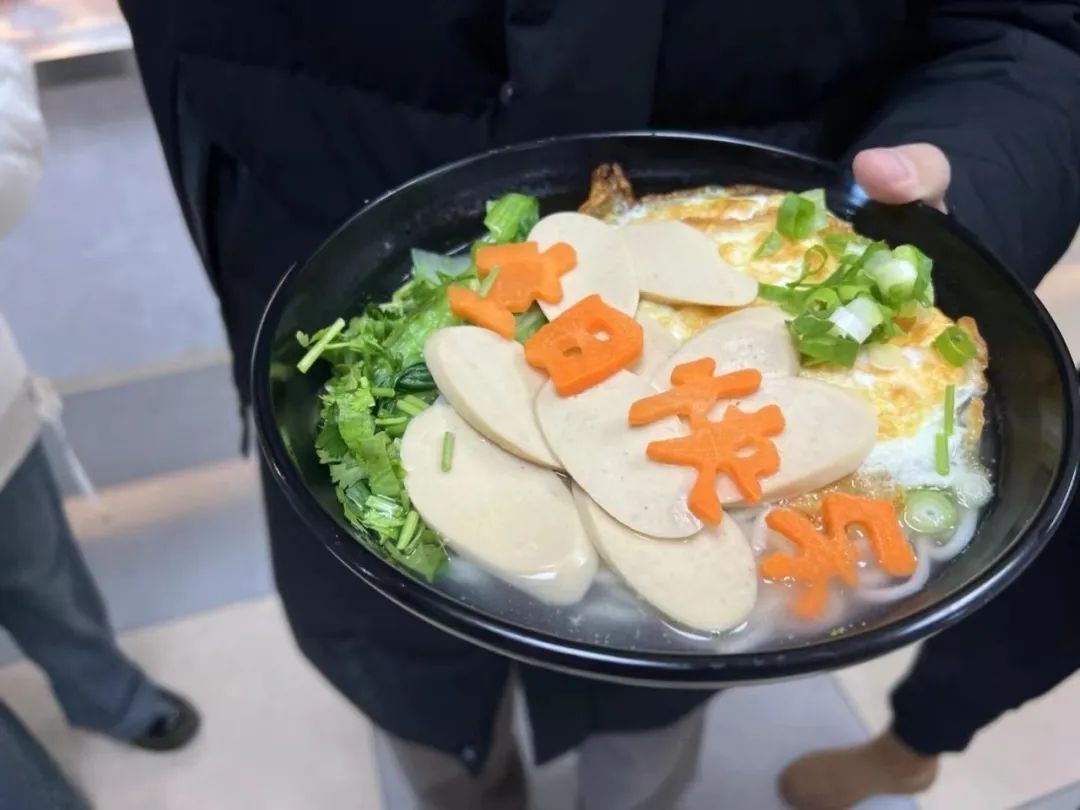

【人民网】请5万名学生免费吃生日面,这所高校又有暖心操作

人民网北京1月4日电近日,大连理工大学发文称,将为每一位在校生送上温馨生日福利。自今年1月1日起,学生可在生日当天携带身份证及校园卡前往食堂登记领取“暖心生日面”一碗。图片来源:大连理工大学记者了解到,这几天过生日的同学已经领到了生日面。目前,大连理工大学在校生有近5万人,这个活动将会一直持续。生日时间在假期的同学可以在放假前或者开学后领取。图片来源:大连理工大学大连理工大学“寒冬送暖”资助项目始于2009年,至今已连续开展15年。2023年,学校以受资助学生的群体特点和实际需求为导向,结合学生的实际情况免费发放过冬羽绒服,鼓励同学们自立自强、奋发向上。为了更好地满足受助学生的个性化需要,学校在市场调研的基础上协调4家品牌商家入校,共提供48款155种不同颜色样式的羽绒服供同学们现场试穿、自主选择。据了解,近年来,大连理工大学已经形成多项品牌资助项目,内容涵盖迎新绿色通道爱心礼包、援梦助学金、援梦专列、邮寄...

2024.01.05 来源:人民网 -

【中国青年报官微】高校向近5万学生官宣:以后过生日,免费吃面!

2024年1月3日,大连理工大学官宣——为每一位在校生送上温馨生日福利,自2024年1月1日起,学生可在生日当天携带身份证及相关校园卡前往食堂登记领取“暖心生日面”一碗!

2024.01.04 来源:中国青年报 -

【经济日报·头版】数实融合推进新型工业化

2023年,以5G、人工智能、大数据、工业互联网为代表的数字技术成为引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量,不断催生新业态新模式新产业。数字经济为推进新型工业化、构建现代化产业体系汇聚强大动能。基础不断夯实《中国互联网发展报告(2023)》显示,2022年中国数字经济规模达50.2万亿元,总量稳居世界第二,占GDP比重提升至41.5%。作为支撑数字经济蓬勃发展的重要基石,我国新型信息基础设施建设进一步夯实。截至2023年11月,我国累计建成5G基站328.2万个,已覆盖所有地级市城区、县城城区。“双千兆”网络建设稳步推进,千兆及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.5亿户,110个城市达到千兆城市建设标准。“我国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络,供给能力不断增强;创新技术持续突破,5G标准必要专利声明量目前全球占比达42%。”工业和信息化部信息通信发展司司长谢存说。随着数字经济快速发展,算力需求呈爆发式增长态势。为此,工信部联...

2024.01.03 来源:经济日报 -

【中国科学报·头版】科学家发现大气颗粒物形成新机制

对于全球气候的变幻莫测,人们常用“蝴蝶效应”来描述——亚马孙雨林的一只蝴蝶扇动几下翅膀,可能会在两周后引发美国得克萨斯州的一场龙卷风。那么,如果不是蝴蝶扇动翅膀,而是亚马孙雨林的空气中多了一些大气颗粒物,会给全球气候带来怎样的影响呢?近日,大连理工大学环境学院教授谢宏彬团队与国际合作者在大气颗粒物形成机制方面取得突破性进展。根据这项发表于《科学》的研究成果,大气中颗粒物形成速率可能被严重低估——最高可达原有机制下颗粒物形成速率的1万倍。在接受《中国科学报》采访时,谢宏彬表示,大气颗粒物对于全球气候变化有显著影响,该成果可以为防控大气污染提供基础性支持。大气颗粒物与气候变化提到大气颗粒物,很多人首先想到的是大气污染,尤其是雾霾对于人类健康的影响。但悬浮在空中的微小颗粒物所带来的影响远不止于此。谢宏彬告诉《中国科学报》,从某个局部区域看,特别是将视角放在某个城市范围内,大气颗粒物的浓度通常会...

2024.01.02 来源:中国科学报 -

【大连日报】大连理工大学提出大气颗粒物形成新理论

本报讯(大连新闻传媒集团记者谢小芳)大连理工大学环境学院谢宏彬教授团队大气颗粒物形成机制研究取得突破进展,12月15日,该成果“碘氧酸增强大气硫酸颗粒物的成核”(Iodineoxoacidsenhancenucleationofsulfuricacidparticlesintheatmosphere)在国际期刊《科学》(Science)上发表。该研究提出了大气颗粒物形成新理论,不仅推动全球二次颗粒物成因研究的进展,而且为在全球碘和硫协同排放背景下,颗粒物气候效应及健康效应的研究提供了新方向。谢宏彬教授为通讯作者之一,团队的博士后马芳芳和博士研究生张镕洁为共同作者。大气颗粒物对人体健康和全球气候变化具有重要影响,而揭示颗粒物的成因,是防控大气污染及气候变化的关键。以往对颗粒物形成机制的认识,导致颗粒物的形成速率被严重低估。因此,正确揭示大气颗粒物形成的前体物及相关机制,一直是大气环境科学研究的前沿科学问题和研究难点。基于上述问题,谢宏彬教授团队和国际合作者从2018年开...

2023.12.26 来源:大连日报 -

【央广网】中国数学会2023年学术年会在大连召开

央广网大连12月25日消息(记者于芳菲王松)近日,由大连理工大学承办的中国数学会2023年学术年会在大连召开。本次大会是中国数学会四年一次的换届大会,会议首次在东北地区举办。中国数学会十三届理事会理事、监事会成员、特邀嘉宾、中国科学院院士、各高校与科研单位专家学者、编辑出版单位代表等1200余人齐聚大连。会议现场(央广网记者于芳菲摄)会议宣布了中国数学会第十七届华罗庚数学奖、第二十届陈省身数学奖和第十七届钟家庆数学奖获奖名单,并为入选中国数学会科普教育基地的8个单位授牌。会议期间,200余位数学家将分别围绕代数与数论、几何与拓扑等十个领域进行报告。此外,大会还将举办数学文化与传播系列论坛和计算数学、生物数学等系列卫星会议。原文链接:https://apicnrapp.cnr.cn/html/share.html?id=2894965

2023.12.25 来源:央广网

今日点击量:

今日点击量: